তাঁর জন্মদিন আজ। সতেরো’ই ফেব্রুয়ারি। বেঁচে থাকলে বয়স হতো একশো পঁচিশ বছর। তাঁকে নিয়েই এই লেখা।

মিউজ ছাড়া কবি হয় না। তাঁদের ঘিরেই শিল্প দানা বাঁধে। সব শিল্পই। কবিতাও কোনও ব্যতিক্রম নয়। ভারতচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা কবিদের জীবনে মিউজ-দের ছায়া নিশ্চয় শান্তিকল্যাণ জুগিয়ে এসেছে। নানা সময়, নানা ভাবে। কেউ স্বীকার করে। কেউ করে না। পাড়ার লোকে বলাবলি করে। কারণ বিবাহিত সম্পর্কের ভিতর থেকে ‘মিউজ’ গড়ে ওঠার গল্প বিশেষ শোনা যায় না। ব্যতিক্রম বলতে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পত্নী সুরবালা দেবীর কথা। তাঁর অকাল প্রয়াণের পর দ্বিজেন্দ্রলাল আবার দারপরিগ্রহ করেননি। তাঁর জীবনেও অন্য কোনও মিউজের কথা শোনা যায়নি। কিন্তু প্রায় সমবয়স্ক রবীন্দ্রনাথও পত্নীর অকালপ্রয়াণের পর দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেননি। কিন্তু তাঁর দীর্ঘ জীবনে মিউজ-রা এসেছেন বারবার। তাঁর শিল্পসৃষ্টির ভুবনে সেই সব নারীদের অবদান কবির অনুরাগী রসিকরা কখনও ভুলতে পারেন না।

কবিদের মধ্যে আমাদের কালিদাস থেকে বিদেশি দান্তে-শেকসপিয়র সবাই মিউজদের সম্মান জানিয়েছেন নানাভাবে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুভবের বয়ান রসিক ব্যক্তিরা চাইলেই খুঁজে নিতে পারেন। তবে বাংলায় চণ্ডীদাসের মতো ধক ছিলো না সবার। রামী-কে নিয়ে ভদ্রলোক কীই বা না বলেছেন, করেছেন? রামী কোনও বাস্তব চরিত্র না কল্প-বাস্তব অস্তিত্ত্ব তা নিয়ে বহু মাংসকৃমি খোঁটা হয়েছে। ঘটনা হলো, সিদ্ধ সাধকদের চর্যাগীতির সময় থেকেই ব্রাহ্মণ্য নীতিবোধের বাইরে আর্যেতর সভ্যতার সমান্তরাল যাপন পদ্ধতি নিয়ে কৌম সমাজের কবিরা সোচ্চার হয়েছিলেন। আগম-তন্ত্রে সমাজের তথাকথিত ‘নিম্নবর্গীয়’ শ্রমজীবী নারীদের সঙ্গিনী হিসেবে উঁচু স্থান দেওয়া হয়েছিলো। এই সব নারীরা ছিলেন আত্মবিশ্বাসী, স্বভাবফুল্ল, লড়ে যাওয়া মানুষ। সহস্র সামাজিক বন্ধনে দিশাহারা ‘গৃহলক্ষ্মী’ ছিলেন না তাঁরা। সৃজনশীল শিল্পীরা সেই সব নারীদের সঙ্গ উদযাপন করতেন। তাঁরাই ছিলেন ‘আদি’ বাঙালি মিউজ।

আধুনিক বাংলার দুই প্রধান কবির জন্মগত অবস্থান ছিলো ব্রাহ্মসমাজের বিচিত্র নিগড়ে বাঁধা মূল্যবোধের কারাগারে। তাঁরা চাইলেই চণ্ডীদাস হতে পারতেন না। তা বলে মিউজদের সান্নিধ্য, শারীরিক বা মানসিক, প্রত্যাখ্যান করতেও পারতেন না। উচিতও নয়। যুক্তিসঙ্গত প্রবৃত্তিকে ‘নিষিদ্ধ’ ভেবে নিবৃত্তির পথে গেলে কাব্যরচনা করা যায় না। ‘মনুস্মৃতি’-র মতো অবদমিত রাজনীতি তাড়িত লেখা ছাড়া লোকে আর কিছু লিখতে পারতো না। তবে জীবনের মতো সৃজনের ক্ষেত্রেও প্রধান শর্ত হলো সংযমবোধ। প্রবৃত্তি আর প্রেরণার মধ্যে দোলাচলটি সামলানো খুবই দুরূহ। আমাদের সংস্কৃতিতে সাহেবদের মতো মুক্তকচ্ছ প্রবৃত্তিপর হয়ে পড়ার পরিসরটি বেশ ছোটো। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দের পক্ষে তো রীতিমতো সংকীর্ণ তার পরিধি।

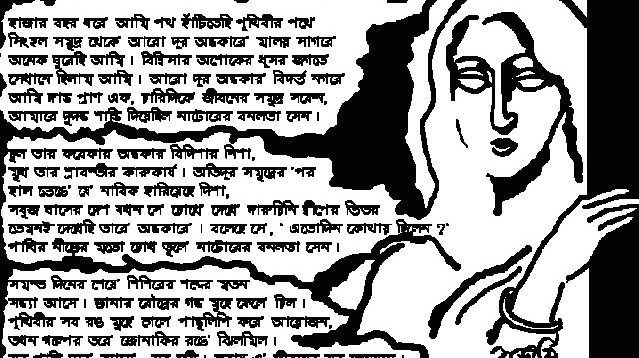

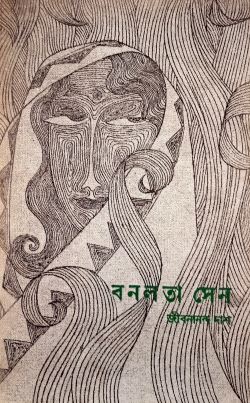

গুরু শেষ পর্যন্ত ‘পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর’-এর সীমানাটি ভাঙতে চাননি। কিন্তু শিষ্য উন্মেষকাল থেকেই নিজের ‘মিউজ’কে সর্বসমক্ষে নিয়ে এসেছিলেন। যে সব বাঙালি বাংলা কবিতা বিষয়ে একান্ত আনাড়ি, তাঁরাও ‘বনলতা সেন’-কে চেনেন।

জীবনানন্দের ‘বিখ্যাত’-তম কবিতার কাল থেকেই বনলতা কবির ‘আশ্রয়’ হয়ে ওঠেন। রসিকের মনে হয় ‘বনলতা’ ও ‘নাটোর’ বাদ দিলে কবির বিজয়রথের চাকা শুরুতেই হয়তো কর্ণের রথের গতি প্রাপ্ত হতো। শুধু বাংলা কবিতা-রসিক নয়, সমগ্র বাঙালি জাতি বনলতা ও নাটোরের কাছে কৃতজ্ঞ।

বনলতা-কে নিয়ে অবসেশন সেকালেও ছিলো। গোপালচন্দ্র রায় একবার কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন,’কে এই বনলতা সেন’? উত্তরে মৌন কবি শুধু মুচকি হেসেছিলেন। কিছু বলেননি। ‘বনলতা সেন’ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকায়। এই সময়ে তিনি বিবাহিত, কর্মহীন ও অর্থকষ্টে দিশাহারা। তাঁর বিবাহ হয়েছিলো ১৯৩০ সালে রূপবতী, গুণবতী লাবণ্যবালা গুপ্তের সঙ্গে। ১৯৩১ সালে তাঁর কন্যা মঞ্জুশ্রীর জন্ম হয়। কবি সারা জীবন অধ্যাপনা করেছেন। মোট সাতটি কলেজে। কিন্তু কোথাও পাকা চাকরি পাননি। বিবাহিত জীবনের প্রথম থেকেই অর্থকষ্টে ভুগেছেন। অকালে চলে যাওয়া পর্যন্ত তাতে ছেদ পড়েনি। লাবণ্য ইশকুলে পড়াতেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে যা জানা যায়, কবি এবং তাঁর পত্নীর মধ্যে সম্পর্ক কখনও মসৃণ ছিলো না। উভয়ের ব্যক্তিত্বের মধ্যে মেরুপ্রমাণ দূরত্ব ছিলো। কবি ছিলেন আত্মমগ্ন, মুখচোরা, উদ্যোগহীন, অন্তর্মুখী এক যুবক। সুন্দরী, শিক্ষিতা, উচ্চাশী, স্মার্ট লাবণ্যের প্রাথমিকতার সঙ্গে তিনি ছিলেন একান্ত ভাবে বেমানান। বিবাহের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে কিছু অনতিক্রম্য দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছিলো। বিয়ের দুয়েক বছরের মধ্যেই, ১৯৩২ সালে লেখা ‘কারুবাসনা’ নামক উপন্যাসে ‘বনলতা’ চরিত্রের আবির্ভাব হয়। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে। তার পরেই বনলতা চরিত্রটি আর শুধু মাত্র কবিতার মধ্যে বাঁধা থেকে যায় না। বড়ো মাত্রায় পাঠকের কৌতুহল উদ্রেক করে। কে বনলতা?

জীবনানন্দ ও লাবণ্যবালা

কারণ এই সময়ের মধ্যে চল্লিশ দশকের সেই লাজুক, মুখচোরা, কর্মহীন অধ্যাপক কবিটি বাংলা সাহিত্যের এক শাশ্বত বাতিঘরে পরিণত হয়ে গেছেন। তাঁর মিউজ-এর ‘পরিচয়’ জানতে মানুষের কৌতুহলের শেষ নেই। ভূমেন্দ্র গুহ কবির লিটেরারি নোটসের ভিত্তিতে ‘y’ নামক নারী চরিত্রটির পরিচয় আবিষ্কার করেন। তিনি ছিলেন কবির খুড়তুতো বোন শোভনা মজুমদার। ডাকনাম বেবি। শোভনা-কে কবি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরা পালক’ উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সম্পর্কটি যে অতীব ঘনিষ্ট ছিলো তা অন্যসূত্রেও জানা যায়। কবির বিবাহের আগেই এই সম্পর্কটি গড়ে উঠেছিলো। সেকালে ব্রাহ্মসমাজের পরিধিতে এ জাতীয় সম্পর্ক বিরল ছিলো না। কিন্তু জীবনানন্দ, অতুলপ্রসাদ সেন বা সত্যজিৎ রায়ের মতো দৃঢ়চিত্ত ছিলেন না। সম্পর্কটিকে উপযুক্ত পরিণতি দেবার সৎ সাহস ছিলো না তাঁর।

লাবণ্য গুপ্ত বাল্য বয়সে হারিয়ে ছিলেন বাবা-মা’কে। তাঁকে মানুষ করেছিলেন জ্যাঠা অমৃতলাল গুপ্ত। তিনি ব্রাহ্ম হওয়ায় জীবনানন্দের পিতা-মাতা সত্যানন্দ দাশ এবং কুসুমকুমারীর সঙ্গে পরিচয় ছিলো। লাবণ্য ঢাকায় ইডেন কলেজে পড়াশোনা করতেন। সচেতন, আত্মবিশ্বাসী এই তরুণী প্রভাবিত হয়েছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং কল্পনা দত্তের রাজনৈতিক আদর্শে। অমৃতলাল বিষয়টি জানতে পেরে একটু উদ্বিগ্ন হন। স্থির করেন লাবণ্যের জন্য বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে। সত্যানন্দের কাছে প্রস্তাব করায় তাঁরা রাজি হয়ে যান। দিল্লির রামযশ কলেজে অস্থায়ী অধ্যাপকের কাজে রত তাঁর বড়ো ছেলে জীবনানন্দের সঙ্গে লাবণ্যপ্রভা গুপ্তের বিবাহ স্থির হয়ে যায়। পাত্র ঢাকায় আসেন কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কন্যা তখন এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। তাঁর মনে তখন স্বাদেশিক আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণ দানা বাঁধছে। অমৃতলাল তাঁকে ডেকে পাঠান একজন অতিথির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বাড়ি এসে বসবার ঘরে লাবণ্য অতিথিকে দেখতে পান। পরবর্তী কালে কবিতা সিংহকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন ‘…বসবার ঘরে লোকটা ছিল ২৮-২৯ বছরের সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকা কালো রঙের এক লোক।’

বিয়ে করে আসার জন্য রামযশ কলেজের অধ্যক্ষের কাছে জীবনানন্দ কিছু দিনের ছুটি চান। কিন্তু অধ্যক্ষ মশাই অনুরোধ অনুমোদন না করে অস্থায়ী অধ্যাপকটিকে কর্মচ্যুত করেন। লাবণ্যের সঙ্গে বিবাহের দিনটিতে সেই অতি অন্তর্মুখ, অন্যমনস্ক, অপ্রগলভ মানুষটি ছিলেন কর্মহীন। লাবণ্যের কাছে পুরো ব্যাপারটিই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। তাঁদের মধ্যে সম্পর্কটি হয়তো প্রথম দিন থেকেই বেসুরো হয়ে গিয়েছিলো।

‘দু-দণ্ড শান্তি’র জন্য ‘বনলতা’র আশ্রয় হয়তো এভাবেই কবির ভবিতব্য হয়ে দাঁড়ায়।