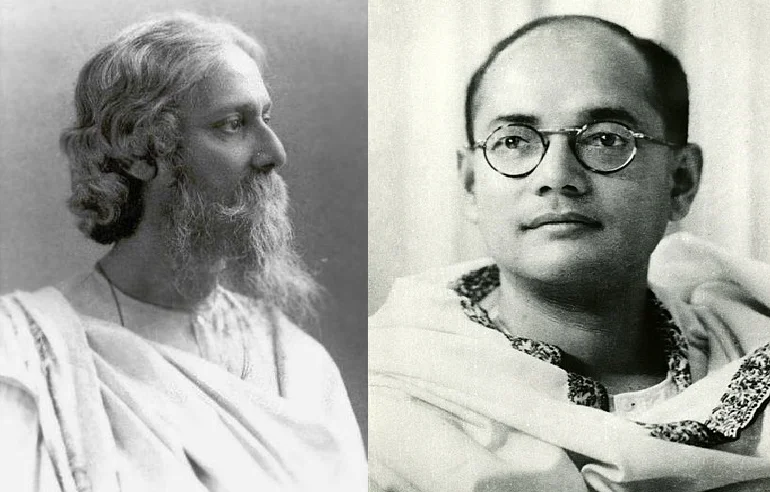

(১৬ জুলাই ১৯২১ । আই সি এস-এর লোভনীয় চাকরি ত্যাগ করে মার্সেলিস বন্দর থেকে রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হয়ে একই সঙ্গে এই দিন সুভাষচন্দ্রের বোম্বাইয়ে অবতরণ। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উভয়ের মধ্যে এই প্রথম একান্তে আলোচনার সূত্রপাত।)

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যথার্থ নৈকট্যের কাল নিরূপণ করতে গেলে ইতিহাসটার শুরু ১৯৩০ সালে। রাশিয়া ভ্রমণের পর আমেরিকায় গিয়ে কবি যখন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেই খবর রয়টার মারফত সর্বত্র প্রচারিত হলে উদ্বিগ্ন কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্র কবিকে কলকাতা থেকে ২২ অক্টোবর তার করেন – “City of Calcutta anxious about your illness. On behalf of the citizens I wish speedy recovery and a safe return home. Wire health.” কবি একটু সুস্থ হয়ে নভেম্বর মাসের ৩ তারিখ উত্তর দিলেন, “ধন্যবাদ, পূর্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল আছি। রবীন্দ্রনাথ”। অবশ্য সেই সম্পর্কের প্রকৃত উত্তাপটা আমরা অনুভব করতে শুরু করি ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষন্দ্রের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে গৃহবন্দী অবস্থায় তাঁর হঠাৎ অন্তর্ধান পর্যন্ত। এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই কবির মৃত্যু।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে গেলে আমরা দেখতে পাব শুরুতে সেখানে দ্বন্দ্ব, তার পর সেটাই ক্রমশ বিবর্তিত হয়ে শেষ হচ্ছে এক মধুর আশ্রয়ে। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রথম দিকে বেশ কয়েকটা বছর সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটা দুরত্ব সৃষ্টি করে চলতেন কেন? রবীন্দ্রনাথেরই বা সেই সময় সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কে নিরুৎসাহের কারণটা কী? এই বিষয়ে অন্বেষণটা একান্তই জরুরী। আর এই বিষয়ে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণ থেকে চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের মানসিকতার খবরটুকু আমাদের রাখতে হবে। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের উপর আমরা আলোকপাত করার চেষ্টা করতে পারি।

সুভাষচন্দ্রের নিজের সাক্ষ্য অনুসারে শুরুটা সেই ১৯১৪ সালে যখন তিনি কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম দেখা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁদের পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়েছিলেন, কংগ্রেস তখনও পল্লীসংগঠনের কাজে হাত দেয়নি। সে-দিন কবির বক্তব্যে সুভাষচন্দ্র কোনো ‘প্রেরণা’ পাননি এবং সেটা তাঁর ‘নীরস’ লেগেছিল। কিন্তু ২৪ বছর পরে সুভাষচন্দ্র স্বীকার করছেন, “১৯১৪ সালে কবির মুখে আমরা সেই কথা প্রথম শুনি এবং তাহারও পূর্ব্বে আর কাহারও কাছে সে কথা শুনি নাই।” প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্রের চিন্তা ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল, যদিও নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে ক্রমশ তাঁরা একত্রে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক ওটেনকে নিগ্রহের ঘটনা এবং সেই কারণে কর্তৃপক্ষের সমালোচনা ও পরোক্ষে ছাত্রদের প্রতি সহানুভুতি প্রকাশ করে কবির ‘ছাত্রশাসনতন্ত্র’ প্রবন্ধটির প্রকাশ; অথবা সিটি কলেজে সরস্বতী পুজো নিয়ে কবির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরোক্ষ বিরোধ এবং এ-বিষয়ে কবির নিরপেক্ষ না থাকাটা সুভাষচন্দ্রের কাছে অসঙ্গত মনে হওয়া ইত্যাদি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে মনে আসে। তথাপি পারস্পরিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা তখনও লক্ষিত হয়নি। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ জালিওয়ানাওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের প্রতিক্রিয়ায় খুবই সামান্য এবং দায়সারা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের নাইটহুডের প্রতীক তাঁর ‘স্যার’ উপাধি (তখন তাঁর নিজের কথায় ‘ছার পদবী’) প্রত্যাখানের গুরুত্বপূর্ণ খবর সম্পর্কেও সুভাষচন্দ্র একেবারেই নীরব! এটা ঠিক, ফৌজি শাসনের নিষেধাজ্ঞা পেরিয়ে খবরটা প্রচারিত হতে অনেকটা সময় লেগেছিল। দেরিতে দিল্লি থেকে ফেরা অ্যান্ড্রুজের কাছ থেকে সম্ভবত খবরটি প্রথম পান কবি; এবং গান্ধীজি ও পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছ থেকে এই হত্যার সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদের চেষ্টায় উপেক্ষিত এবং ব্যর্থ হওয়াতেই অবশেষে (৩১।৫।১৯১৯) কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল সেই উপাধি-ত্যাগ সম্বলিত নির্ভিক ধিক্কারবাণী। তাই ১৫ সেপ্টেম্বর আই. সি. এস পরীক্ষার জন্য ইংলন্ড যাত্রার আগে এই ঘটনাটি সম্পর্কে সেই সময় সুভাষচন্দ্রের সম্যক ধারণা না থাকা এবং তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া না পওয়া অবশ্যই আমাদের বিস্মিত করে।

শুরুতেই বলেছি, ১৯১৪ সালে প্রথম সাক্ষাতে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শের মর্ম উদ্ধার করতে সুভাষচন্দ্রের সময় লেগেছিল অনেক। অর্থাৎ তখনও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র কোনো আকর্ষণ অনুভব করেননি। ১৯১৪ সালেরই গ্রীষ্মাবকাশে সন্ন্যাস জীবন যাপনের জন্য দুই বন্ধুকে সহযোগী করে সুভাষচন্দ্র গৃহত্যাগ করেন। উদ্দেশ্য যথার্থ গুরুর সন্ধান। হৃদয়ে তিনি তখন স্থান দিয়েছেন দুইজনকে – বিবেকানন্দ এবং অরবিন্দ। সুতরাং চিন্তায়, চেতনায় সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে থাকা রবীন্দ্রনাথের ‘বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয় / অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় / লভিব মুক্তির স্বাদ।’ – এমন মুক্তি সেই পর্বে সুভাষচন্দ্রের কাছে আদৌ কাঙ্ক্ষিত ছিল না। তা ছাড়া স্কটিশচার্চ কলেজে ছাত্র থাকাকালীন সুভাষচন্দ্রের সামরিক প্রশিক্ষণ এবং কঠোর নিয়মশৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন-চর্চার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিতান্তই বেমানান ছিলেন।

প্রথম দিকে সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদির চর্চা তেমন না করলেও অরবিন্দের যোগ সম্পর্কীয় রচনাবলি পাঠ এবং তার অভ্যাসে সুভাষচন্দ্রের ভালোই উৎসাহ ছিল। কিন্তু অনেক পরে সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু দিলীপকুমার রায়ের ২৬-১-২৯ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি থেকে জানতে পারছি যে, সুভাষ অরবিন্দের যোগকে ‘না ভেবেচিন্তেই গালি দিয়েছে’। তা ছাড়াও এরই কিছুদিন আগে লেখা চিঠিতে (৬।১।২৯) অরবিন্দ ঘোষের শুধু ধ্যান নয়, ব্যক্তি অরবিন্দ ঘোষ সম্পর্কেও সুভাষচন্দ্র বিরূপ মন্তব্য করেছেন বলে অরবিন্দ-শিষ্য দিলীপকুমার রবীন্দ্রনাথকে জানাচ্ছেন। চিঠিতে না বললেও, বিপ্লবীদের দিশাহীন অবস্থায় ফেলে রেখে হঠাৎই অরবিন্দের সে-দিন পণ্ডিচেরি চলে যাওয়াটা সম্ভবত সুভাষচন্দ্র মেনে নিতে পারেননি। তবে সেই পর্যায়ে অরবিন্দের সমালোচনা করে সুভাষচন্দ্র ঠিক কী কী মন্তব্য করেছিলেন এবং কোথায় করেছিলেন, তার হদিশ এখনও আমি পাইনি। আশাকরি সহৃদয় কোনো পাঠক এ-বিষয়ে আলোকপাত করবেন। কিন্ত অরবিন্দ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যে আপত্তিকর নিশ্চয় কিছু ছিল, যা রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন; এবং যে কারণে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসন্তোষ এবং ক্রুদ্ধ মন্তব্য দিলীপকুমারের কাছে গোপন করেননি। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। কারাগারে অরবিন্দের ‘বাসুদেব দর্শন’ বা পরবর্তীকালে পণ্ডেচারিতে তাঁর সাধনার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো উৎসাহের কথা আমাদের জানা না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের কাছে অরবিন্দ চিরকাল শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠত ছিলেন। আর, তিনি “অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার” বলছেন কোন সময়ে? তখন অগ্নিযুগের উত্তাল সময় – ১৯০৭ সালের ১৬ আগস্ট রাজদ্রোহিতার অপরাধে অরবিন্দ ঘোষের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয় এবং তিনি আত্মসমর্পন করেন। আশ্চর্য লাগে, কাকে কবি নমস্কার জানাচ্ছেন? সেই মানুষটাকে, যিনি তখনও ঋষি অরবিন্দ নন, বরং বিপ্লবী অরবিন্দ, যাঁর তৎকালীন বিপ্লব-সাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রক্রিয়াগত মতপার্থক্য তীব্র! তবু অরবিন্দের প্রতি নমস্কারে কবির হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় কী অপরিসীম শ্রদ্ধা – “…মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে / সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে / ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টককান্তারে / রিক্তহস্তে শত্রু-মাঝে রাত্রি অন্ধকারে;…”

সুভাষচন্দ্র যৌবনে শিল্প-সাহিত্যের চর্চা তেমন করেছেন বলে জানা যায় না। আর তখন না পড়লেও ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সমাদর করতে পারবেন বলে ইংলন্ডে আইন অধ্যায়নরত দাদা শরৎচন্দ্র বসুকে লিখছেন সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেন্টাল ও মরাল সায়েন্সে ট্রাইপস্ লাভ করেন। এর পর আই সি এস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও ভারতীয়দের পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয় চাকরি ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হয়ে একই জাহাজে বোম্বাইতে ফেরেন ১৬ জুলাই ১৯২১। পথে কবির সঙ্গে তাঁর অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে অনেক কথা হয়। নেপাল মজুমদার অনুমান করেছেন যে (‘রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র’) গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কবিই সুভাষচন্দ্রকে পরামর্শ দেন। অবশ্য এই ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র উদগ্রীব হয়েই ছিলেন। পরে গন্ধীজির পরামর্শে কলকতায় এসে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্ব অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। চিত্তরঞ্জনকেই সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক ‘গুরু’ হিসাবে বরণ করে নিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ঘটতে থাকে। এ ছাড়া বিশেষ করে অসহযোগ ও বয়কট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চিত্তরঞ্জনের ‘নারায়ণ’ পত্রিকায় তীব্র রবীন্দ্র-সমালোচনা এবং ব্যঙ্গকবিতা, বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রের সহযোগী বন্দী হয়ে জেলে বসে আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে চিত্তরঞ্জনের লিখিত ভাষণে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা, স্বাভাবিক ভাবেই সুভাষচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। সে-দিন ‘নারায়ণ’ পত্রিকার আক্রমণ থেকে ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এমনকি ‘সবুজ পত্র’-এর প্রমথ চৌধুরীও রেহাই পাননি। অথচ এক সময়ে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল মধুর। সুগায়িকা ভগিনী অমলা দাশ চিরকাল রবীন্দ্রনাথ-মৃণালিনী দেবীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। যাই হোক, এই সময় সুভাষচন্দ্রের বেশ কিছু কার্য-কলাপও রবীন্দ্রনাথের অসুন্তষ্টির কারণ হয়েছিল। এ ছাড়া জালিওয়ানাওয়ালাবাগের ঘটনায় কবির প্রতিবাদস্বরূপ নাইটহুড উপাধি ত্যাগ ও আন্দোলনের আহ্বান সম্পর্কে চিত্তরঞ্জনের অসহযোগিতা এবং উপেক্ষার প্রসঙ্গটিও নিশ্চয় সুভাষচন্দ্রের স্মরণে ছিল।

সময় তো মানুষকে অভিজ্ঞই করে। তাই ১৯৩৪ সালে ‘The Indian Struggle’ লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের বিচারের অনেক পরিবর্তন এবং ক্রমশ পরস্পরের নৈকট্য আমরা লক্ষ করি, যদিও বার্নার্ড শ-কে দিয়ে বইটির ভূমিকা লিখে দেওয়ার জন্য সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে সুপারিশ করতে কিছুটা সঙ্গত কারণেই রবীন্দ্রনাথ সম্মত হননি। কবিকে লেখা এই অনুরোধ পত্রটিতে (৩।৮।১৯৩৪) সুভাষচন্দ্র অহেতুক একটু খোঁচা দিয়েছেন। বইটির ভূমিকা লেখার বিষয়ে তিনি কবিকে শেষে লিখছেন – “আপনার কথাও আমার মনে হইয়াছিল কিন্তু আমি জানি না আপনি রাজনীতি-বিষয়ক পুস্তকের জন্য কিছু লিখিতে ইচ্ছুক হইবেন কিনা। তদ্ব্যতীত, আপনি নিজে সম্প্রতি মহাত্মাজীর অন্ধভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন – অন্ততপক্ষে আপনার লেখা পাঠ করিলে সেরূপ ধারণা মানুষ স্বভাবতঃ পোষণ করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় মহাত্মাজীর সমালোচনা আপনি বরদাস্ত করিতে পারিবেন কিনা আমি জানি না। আমার পুস্তকটা হইবে – ‘an objective study of the Indian movement from the standpoint of an Indian nationalist.’” অর্থাৎ কবির লেখা তখন সুভাষচন্দ্র ভালোমতোই পড়ছেন। ১৭আগস্ট ১৯৩৪ কবি উত্তর দিলেন – “Bernard Shaw কে আমি ভালোমতো জানি; তোমার বইয়ের পূর্বভাষণ লেখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে আমি সাহস করি নে। করলেও ফল হবে না এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।… এই উপলক্ষে তোমাকে একটা কথা বলার আবশ্যক বোধ করি। মহাত্মা গান্ধী অতি অল্পকালের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষের মনকে এক যুগ থেকে আর এক যুগে নিয়ে যেতে পেরেচেন। কেবল একদল রাষ্ট্রনৈতিকের নয় সমস্ত জনসাধারণের মনকে তিনি বিচলিত করতে পেরেছেন – আজ পর্যন্ত আর কেউ তা পারে নি।… কোনো কোনো বিষয়ে তিনি দেশের ক্ষতি করেছেন – কিন্তু দেশের নির্জীব চিত্তে হঠাৎ যে বল এনে দিয়েছেন একদিন সেটা সমস্ত ক্ষতিকে উত্তীর্ন করে টিকে থাকবে। আমরা কেউই সমস্ত দেশকে এই প্রাণশক্তি দিই নি।”

‘ভারত পথিক’ গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রাবস্থায় নিজের জীবনের এক চরম সংকটের কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর নিজের কথায় –“অন্তর্দ্বন্দ্ব আমার মধ্যে সবচেয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল যৌনপ্রবৃত্তির ক্ষেত্রে। পার্থিব ভোগসুখ বর্জন করে কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমাকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। এই রকম জীবনের উপযুক্ত করে শরীর মনকে গড়ে তুলতেও আমাকে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি। কিন্তু গোলমাল বেধেছিল যৌনপ্রবৃত্তি দমন করার বেলায় – মানুষের স্বাভাবিক একটি প্রবৃত্তিকে দমন করা কি মুখের কথা! কী প্রাণান্তকর দ্বন্দ্ব যে আমার সারাজীবন ধরে চলেছে তা বোঝানো যায় না।” রামকৃষ্ণদেবের উপদেশের সার কথা যা সুভাষচন্দ্রে কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত ছিল – “যৌনকামনাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে সব স্ত্রীলোক সম্বন্ধেই মাতৃভাব জাগে।” সমগ্র নারীজাতিকে মাতৃরূপ কল্পনা করে নর-নারীর প্রেমের উদ্বোধনহীন কোন চিন্তার আশ্রয় তো রবীন্দ্র-ভাবনায় নেই। স্বভাবতই ‘কড়ি ও কোমল’-এর রবীন্দ্রনাথ নন, বরং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চরিত্রবল এবং আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের মধ্যেই পরিত্রানের পথ খুঁজতে চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু তখন কৃচ্ছসাধনের এই বাড়াবাড়িতে সেই ‘প্রাণান্তকর দ্বন্দ্ব’ থেকে তাঁর উত্তরণের চেষ্টার ঠিক কী গতি হল জানা যায় না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের স্মরণ না করলেই নয়। এ-কথা সত্যি – কঠোর ব্রহ্মচর্য, কঠিন নিয়মশৃঙ্খলায় বাঁধা জীবনেকে উৎসর্গ করা তো একমাত্র দেশের জন্য, যে দেশ সুভাষচন্দ্রের কাছে চিরকালীন ‘first love’। মানছি। কিন্তু অস্ট্রিয়ার বাডগাসটইন শহরে একান্ত সচিব হিসাবে সুভাষচন্দ্রকে সাহায্য করার আবেদন নিয়ে ২৪ জুন ১৯৩৪-এ এমিলিয়ে শেঙ্কল নামে এক সুন্দরী তরুণীর আবির্ভাবের ঘটনা এবং তার পরিণতিকে কী করে অস্বীকার করি? সুভাষচন্দ্রও তো জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অঙ্গকে শেষ পর্যন্ত মান্যতা দিলেন, যার সূত্রেই তো এমিলিয়ের সঙ্গে তাঁর ক্রমশ গড়ে ওঠা প্রণয় এবং তারই পরিণতিতে গোপনে পরিণয় ২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৭; তারপর ১৯৪১-এর বসন্ত থেকে ১৯৪২-এর প্রথম আট মাস বার্লিনের সফিয়েনস্ট্রাসি শহরে একত্রে বসবাস; এবং ভিয়েনাতে ২৯ নভেম্বর ১৯৪২ কন্যা অনিতার জন্ম। সময় এবং বাস্তবতাকে মান্যতা দিয়ে তখন কঠোর, কঠিন, দেশের জন্য বলি-প্রদত্ত, সংগ্রামী সুভাষচন্দ্রেরও মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল – ‘সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার দুখানি নয়নে।’

১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁকে লেখা সুভাষচন্দ্রের অপ্রকাশিত একটি চিঠি ২৪ জুন ১৯৯৪-এ প্রকাশ করে এমিলিয়ে বলেন, ‘This is a love letter.’ চিঠিটি তারিখহীন, কিন্তু খামে পোস্টমার্ক আছে March 5, 1936 । বড়োই মর্মস্পর্শী এই চিঠি। পড়তে পড়তে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, চক্ষু অশ্রু-সিক্ত হয়ে যায়, যখন প্রেমিক সুভাষচন্দ্রের হৃদয়ের উত্তাপ থেকে উৎসারিত হয় – “ I do not know what the future has in store for me. May be, I shall spend my life in prison, may be, I shall be shot or hanged. But whatever happens, I shall think of you and convey my gratitude to you in silence for your love for me. May be I shall never see you again – may be I shall not be able to write to you again when I am back – but believe me, you always live in my heart, in my thoughts and in my dreams. If fate should thus separate us in this life – I shall long for you in my next life….I have loved the woman in you – the soul in you.” এর পর আর কোনো কথা এই মুহূর্তে আসছে না!

লক্ষ করার বিষয়, ১৯৩০-এর পর থেকে, বিশেষ করে ১৯৩৪-এর পর থেকে, সুভাষচন্দ্র শুধুমাত্র একজন Patriot বা Politician নন, তিনি একজন Statesman। তাঁর ব্যক্তিত্বের বর্ণময় দীপ্তি সারা ভারতে ব্যাপ্ত; চিন্তায় বৈপরীত্য থাকলেও তিনি তখন গান্ধীজির স্নেহধন্য; রাজনীতিতে তারুণ্যের প্রতীক হিসাবে বামপন্থী চিন্তাধারায় পুষ্ট দুটি নাম জওহরলাল-সুভাষচন্দ্র একই সঙ্গে উচ্চারিত; এরা দুজনেই তখন পরস্পর পরস্পরের পরম সুহৃৎ; এবং অবশ্যই এই দুটি মানুষের উপরই রবীন্দ্রনাথের স্নেহাশিস বর্ষিত হচ্ছে।

এই পর্বের শুরু থেকেই আমরা সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি শিল্প সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের চেতনায় ক্রমশ আশ্চর্যজনক বিবর্তন লক্ষ করি। ১৯১৯ সালে লন্ডনে থাকাকালীন যে সুভাষচন্দ্র বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে তাঁর সংগীত, সাহিত্য, ফরাসী প্রেমের কবিতা নিয়ে ব্যস্ততাকে অমূল্য সময়ের অহেতুক অপব্যবহার মেনে ভৎর্সনা করতেন; মেয়েদের সঙ্গকে আগুন নিয়ে খেলা করার সামিল বলে সাবধান করতেন; সেই সুভাষচন্দ্রই ১৯২৫ সালে মান্দালয় জেল থেকে দিলীপকুমারকে লিখছেন, ‘আমি কিন্তু কারুকলা বা সে সংক্রান্ত কোনো প্রচেষ্টাকে unproductive বলে মনে করি নে।…আর আমার বিশ্বাস, শিল্পী জন্মায় তৈরী করা যায় না… বন্ধু,সারা দেশকে সংগীতের বন্যায় প্লাবিত করে দাও।’ সুভাষচন্দ্রের এই পরিবর্তীত মানসিকতাকে পরিচিত করাবার জন্যই বোধকরি দিলীপকুমার ওই চিঠিটি কবির কাছে পাঠিয়ে দেন। কবি সন্তোষ প্রকাশ করে লেখেন, ‘সুভাষের চিঠি বড় সুন্দর – এই লেখার ভিতর দিয়ে তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তৃপ্তি লাভ করেছি। সুভাষ আর্ট সম্পর্কে যা লিখেছেন, তার বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই। যেখানে আর্টের উৎকর্ষ সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞদের ভাবের উচ্চশিখর।… সুভাষের চিঠিখানি পাঠিয়ে তুমি আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছ – …।’ লক্ষ করার বিষয়, এই সময় ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি’ বা বিশেষ করে ‘তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি’র মতো পংক্তির মধ্যে সুভাষচন্দ্রের যথেষ্ঠ প্রেরণা খুঁজে পাচ্ছিলেন।

এই সময় আমরা আরও লক্ষ করছি, এখন আর শুধু বিবেকানন্দ-অরবিন্দে মন ভরছে না। এখন নানা বিষয়ে বিপুল তাঁর অধ্যায়নের ব্যাপ্তি। প্রয়োজনে জওহরলালকে তালিকা পাঠিয়ে অনুরোধ করছেন, তাঁর লাইব্রেরি থেকে বই পাঠাতে। আর তিনি নিশ্চয় বুঝেছেন তাঁর শঙ্কাহীন, কুণ্ঠাহী্ন, আপোষহীন বিপ্লবকে আরও উদ্বুদ্ধ করছে প্রেমের বন্ধনের মধ্যে দিয়ে জীবনের সত্যিকারের মুক্তির উপলব্ধি। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে ‘The Indian Struggle’ লিখতে সাহায্য করার জন্য ভূমিকায় একজনের কাছেই নাম করে সুভাষচন্দ্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছেন – তিনি এমিলিয়ে শেঙ্কল। তা ছাড়াও কাব্য-সাহিত্য-সঙ্গীত নিয়ে সুভাষচন্দ্রের নব-চেতনার উদ্বোধনে কী করে অস্বীকার করি সবার অলক্ষ্যে সেই কাব্যে উপেক্ষিতা নারীটির নিঃশব্দ ভূমিকাকে, যাঁর প্রতি এমন হৃদয় বিদীর্ণ করা প্রেমিক সুভাষচন্দ্রের বিদায়ী সংলাপ – “You are the first woman I have loved. God grant that you may also be the last. Adieu.”

অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে দিয়ে সুভাষচন্দ্র ক্রমশ রবীন্দ্রনাথের কাছে চলে এসেছেন। বিশেষ করে বলতে হয় ১৯৩১-এর জুলাইতে উত্তর-পূ্ব বঙ্গে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বন্যার কথা। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস একটি রিলিফ কমিটি গঠন করে। কমিটির সভাপতি হিসাবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম গৃহীত হয়। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র অন্য একটি কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখায় তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে সুভাষচন্দ্র কবিকে কংগ্রেস রিলিফ কমিটির সভাপতি হতে অনুরোধ করেন। বিব্রত কবি বন্যাপীড়িতদের কথা চিন্তা করে অগত্যা রাজি হন। তবে যেহেতু কবি বিশ্বভারতী রিলিফ কমিটিরও সভাপতি ছিলেন, তহবিল সংক্রান্ত জটিলতা পরিহার করার জন্য সুভাষচন্দ্রকে লিখলেন –

কল্যাণীয়েষু,

আমি তোমাকে জানিয়েছিলুম কেবল নাম দিয়ে মাত্র আমি খালাস। টাকাকড়ির কোনো দায়িত্ব আমার নয়। বন্যা সম্বন্ধে যতগুলি কর্মসঙ্ঘ গঠিত হয়েছে নামের দ্বারা আমি সকলের সঙ্গেই যুক্ত হতে পারি কিন্তু কেবল বিশ্বভারতীর সঙ্গেই আমার কর্মের সম্বন্ধ। এইজন্য তোমাদের গ্রহণযোগ্য টাকা আমাদের কাছে পাঠানো সঙ্গত হবে না। দেখা গেল লোকের এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হয়েছে তাই আমাকে লিখতে হোলো। ইতি ১৯ ভাদ্র ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠিক এই সময় মেদিনীপুরের হিজলী জেলে রাজবন্দীদের উপর পুলিশের নৃশংস গুলিচালনার ঘটনাটি ঘটে। ফলে আলিপুর দ্বিতীয় বোমা মামলার আসামী কলকাতার সন্তোষ মিত্র এবং বরিশালের তারকেশ্বর দত্ত শান্ত্রীদের গুলিতে নিহত হন (১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩১)। এ ছাড়াও বহু রাজবন্দী আহত হন। বাংলা কংগ্রেসের দীর্ঘ দিনের দলীয় কোন্দল ভুলে গিয়ে সুভাষচন্দ্র এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতারা কবির উপস্থিতিতে একটি বিক্ষোভ সভার প্রস্তাব রাখেন। ২৬ সেপ্টেম্বর মনুমেন্টের নীচে লক্ষাধিক জনসমাগমে ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে কবি বক্তব্য রাখেন।

ইতিমধ্যে জওহরলালের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ Indian Civil Liberties Union এবং League Against Fascism & War-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন; রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে সুভাষচন্দ্রের আন্দোলনকে সমর্থন জানাচ্ছেন; বিশেষ করে আন্দামান থেকে রাজনৈতিক বন্দীদের ফিরিয়ে আনার দাবিতে টাউন হলে বিপুল জনসমাগমে ভাষণও দিলেন; জেল থেকে সুভাষচন্দ্র ছাড়া পেলেই কবি আনন্দ প্রকাশ করছেন; এমন কি কয়েকদিন পরেই শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সুভাষচন্দ্রের সম্বর্ধনা সভায় শান্তিনিকেতন থেকে কবি বাণী পাঠালেন, ‘সমগ্র জাতির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমি সুভাষকে অভিনন্দিত করিতেছি।’

(দ্বিতীয় পর্বে সমাপ্য)

(১)

প্রচুর তথ্য সন্নিবেশ করে লেখক রবীন্দ্র-সুভাষ সম্পর্কের (এবং এর বহির্ভূত অন্য কয়েকটি বিষয়ের) একটি মনোগ্রাহী বিবরণ দিয়েছেন। এই সূত্রে তিনি জানতে চেয়েছেন যে, সুভাষচন্দ্র অরবিন্দ সম্পর্কে কী কী সমালোচনামূলক মন্তব্য করেছিলেন। তিনি তাঁর ধারণামতো আরো মন্তব্য করেছেন যে, অরবিন্দ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যে আপত্তিকর নিশ্চয়ই কিছু ছিল এবং এর সপক্ষে রবীন্দ্রনাথকে লেখা দিলীপকুমার রায়ের একটি চিঠির (৬/১/২৯) উল্লেখও করেছেন।

এই সূত্রে জানানো যায় যে, উক্ত চিঠিটির প্রথমে একটি বাক্যেই শুধু অরবিন্দের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে, ‘অরবিন্দের বিপক্ষে এবং ধ্যানের বিপক্ষে’ সুভাষচন্দ্র যে বক্তৃতা করেছেন, তাতে তাঁরা হতাশ হয়েছেন। এখানে ‘অরবিন্দের বিপক্ষে’ এই শব্দগুলি থেকে প্রবন্ধলেখকের হয়তো ধারণা জন্মেছে সুভাষচন্দ্র ব্যক্তি অরবিন্দের সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সুভাষচন্দ্রের উল্লিখিত বক্তৃতাটি এবং তাঁর অন্যান্য চিঠিপত্র ও আত্মজীবনী অনুধাবনকরলে বোঝা যায় ব্যক্তি অরবিন্দ সম্পর্কে অশ্রদ্ধাসূচক কিছু তিনি কখনোই বলেননি, বরঞ্চ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাই প্রকাশ করেছেন।

প্রথমে দিলীপকুমারের চিঠিতে উল্লিখিত বক্তৃতাটির কথা বলা যাক। ১৯২৮ সালে কলকাতায় আয়োজিত কংগ্রেস অধিবেশনের সময় যুব সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র যে-বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি সমালোচনা করেছিলেন সাবরমতি আর পন্ডিচেরি — এই দুই আশ্রমের ভাবধারাকে। এই বিখ্যাত বক্তৃতাটি সুভাষ রচনাবলীতে পাওয়া যায়।প তাঁর বক্তব্য ছিল, পন্ডিচেরি আশ্রমের ধ্যান ও যোগাভ্যাসের দর্শন তরুণ সমাজকে দেশের কাজ থেকে বিচ্যুত করে নিষ্ক্রিয়তা র দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ২৫শে ডিসেম্বর নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ভাষণে সুভাষচন্দ্র ওই বক্তৃতায় কথা প্রসঙ্গে বলেন, “…পন্ডিচেরি হইতে উদ্ভূত চিন্তাধারার আন্দোলনের বাস্তবিক উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে এইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করা যে, শান্তভাবে সাধনা অপেক্ষা আর কিছু মহৎ নাই, যোগের অর্থ প্রাণায়াম ও ধ্যান। অনেক সৎকার্য থাকিলেও ঐরূপ যোগ করা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই আন্দোলনের ফলে অনেকে ইহা ভুলিয়া গিয়াছে যে, নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ কার্য দ্বারা মাত্র বর্তমান অবস্থায় আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব। প্রকৃতিকে জয় করিতে হইলে তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে এবং চারিদিক হইতে আমরা যেরূপভাবে বিপদ-জালে জড়িত তাহাতে সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করা একটা দুর্বলতা মাত্র। এই চিন্তাধারার নিষ্ক্রিয়তারই আমি প্রতিবাদ করিতেছি। আমাদের এই দেশে যোগী, ঋষি বা আশ্রমের প্রবর্তন একটা নূতন ব্যাপার নহে। আমাদের যোগী-ঋষিদের আদর চিরকালই থাকিবে।কিন্তু আমরা যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করিতে চাই, যদি ভারতকে নূতন করিয়া গঠন করিতে চাই তাহা হইলে তাহাদের পন্থায় চলিলে হইবে না। এই সত্য কথা বলিতে যাইয়া যদি আপনাদের মনে আমি কোনরূপ আঘাত করিয়া থাকি তাহলে আমাকে মার্জনা করিবেন। ঐ দুই চিন্তাধারার মূলে যে দার্শনিক ভিত্তি নিহিত রহিয়াছে আমি এখানে উহার আলোচনা করিতেছি না। আমি বাস্তবতার দিক হইতেই উহাদের সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলাম। আমরা এখন ভারতবর্ষে চাই প্রবল কর্মবাদ। আমাদের ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে ও আধুনিক যুগের সহিত মিলমিশ করিয়া থাকিতে হইবে।…” ইত্যাদি। এই উদ্ধৃতি থেকে আশা করি প্রমাণিত হবে যে, উক্ত বক্তৃতাতে অরবিন্দের নাম পর্যন্ত কোথাও উচ্চারিত হয়নি তাঁর ব্যক্তিগত সমালোচনা তো দূরের কথা। তিনি যে অরবিন্দ আশ্রমের দর্শনকেও সমালোচনা করেননি, সেটিও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি শুধু স্বদেশের মুক্তিসাধনার কর্মযজ্ঞে ধ্যানের দর্শনের বাস্তব প্রভাব নিয়েই আলোচনা করেছেন।

(২)

এছাড়াও দিলীপকুমার রায়কে লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে সুভাষচন্দ্র এ ধরনেরই কথা লিখেছিলেন যে, পন্ডিচেরির ভাবধারা যখন দিলীপকুমার বা অনিলবরণের মতো ছেলেকে আকর্ষণ করে জাতীয় জীবনের কর্মস্রোত থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়, তখন তিনি হতাশ না হয়ে পারেন না। [দ্রষ্টব্য আমার বন্ধু সুভাষ/ দিলীপকুমার রায়] যাঁরা দিলীপকুমারের এই বইটি পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে , একটি চিঠিতে এই মন্তব্য করলেও দিলীপের সঙ্গে কথাবার্তায় সুভাষ বারবার অরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে (‘ভারত পথিক’) অরবিন্দ সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন, তা থেকেও অরবিন্দের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। এ থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

”তখনো আমি বি. এ. পাশ করিনি, সে সময়ে বাঙলাদেশের নেতাদের, ময্যে অরবিন্দ ঘোষই ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয়—যদিও ১৯০৯ সাল থেকে তিনি স্বেচ্ছায় বাঙলাদেশ ছেড়ে বিদেশে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন। তাঁর নাম তখন লোকের মুখে মুখে। রাজনীতির জন্য তিনি জীবনের সবরকম সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের অন্য সব নেতাদের দৃষ্টি যখন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের গণ্ডীতে আবদ্ধ, একমাত্র তিনিই তখন নির্ভয়ে পূর্ণস্বরাজের দাবি জানিয়েছিলেন এবং মুক্তকণ্ঠে বামপন্থী আদর্শ প্রচার করেছিলেন। হাসিমুখে তিনি কারাবাসও করেছিলেন।” এরপর কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে অরবিন্দের জীবনকাহিনীর সশ্রদ্ধ বিবরণের পর সুভাষচন্দ্র বিশিষ্টজনদের কাছে লেখা যোগী অরবিন্দের চিঠি পত্রের উল্লেখ করে লিখেছেন, “… এই সব চিঠি লোকের হাতে হাতে ঘুরত। রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে যারা বিশ্বাস করতেন তাঁদের কাছে চিঠিগুলির বিশেষ মূল্য ছিল। …একটি চিঠিতে অরবিন্দ লিখেছিলেন, ‘আমাদের প্রত্যেককে আধ্যাত্মিক বিদ্যুৎশক্তির এক একটি ডাইনামো হতে হবে, যাতে আমরা যখন উঠে দাঁড়াব তখন চারপাশে হাজার হাজার লোকের মধ্যে আলো ছড়িয়ে পড়ে— তারা স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করে।’ চিঠি পড়ে আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম দেশের সেবা করতে হলে আধ্যাত্মিক শক্তির একান্ত প্রয়োজন।”

এরপর নিজের জীবনে অরবিন্দের প্রভাব সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের স্বীকারোক্তি :- “অরবিন্দর চমকপ্রদ এইসব বাণী আমাকে ততটা আকৃষ্ট করেনি যতখানি করেছিল তাঁর জীবন-দর্শন। শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের প্রভাব আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না, মনেপ্রাণে গ্রহণ করতেও বাধা ছিল। এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজছিলাম। … এই সময়ে অরবিন্দ এলেন মুক্তির বার্তা নিয়ে। তিনি শুধু জড় ও চৈতন্য, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের একাত্মতা প্রমাণ করেই ক্ষান্ত হলেন না, বিভিন্ন যোগের একটি সমন্বয়ের সাহায্যে পরমজ্ঞান লাভের পথও নির্দেশ করলেন। …বাঙলার তৎকালীন বৈষ্ণবদের কর্ম এবং জ্ঞান-বিমুখতার তুলনায় অরবিন্দর এই নতুন দর্শন আমার কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল—আমি যেন প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেলাম। অরবিন্দ শুধু যদি সে সময়ে কর্মজীবনে ফিরে আসতেন তবে বিনা দ্বিধায় তাঁকে মানবজাতির আদর্শগুরু বলে মেনে নিতাম।” [ দ্র. ষষ্ঠ অধ্যায় ‘প্রেসিডেন্সি কলেজ (১)’]

কাজেই সুভাষচন্দ্রের পরিণত বয়সের এই মূল্যায়ন থেকে বোঝা যায়, ছাত্রজীবন থেকেই শুধু রাজনৈতিক নেতা অরবিন্দ সম্পর্কেই নয়, তাঁর প্রচারিত দর্শন সম্পর্কেও তাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাব ছিল। তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সুভাষচন্দ্রকে তরুণ বয়স থেকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জেনেও দিলীপকুমার তাঁর আহত গুরুভক্তির উত্তেজনায় স্বভাবসিদ্ধভাবে রবীন্দ্রনাথকে সুভাষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে সম্ভবত ভলোভাবে না জেনেই সুভাষচন্দ্র অরবিন্দের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছেন ‘না বুঝেই অরবিন্দের দর্শনকে গালি’ দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছিলেন।

অলকবাবুকে অশেষ ধন্যবাদ, আমার লেখার প্রতি মনোযোগী অনুধ্যানের জন্য। পন্ডিচেরি থেকে উদ্ভূত চিন্তাধারার নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধেই ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রতিবাদ। আমাদের দেশের যোগী-ঋষিদের প্রসঙ্গ এনেছেন সুভাষচন্দ্র, যা সেই সময়ের নিরিখে তাঁর অভিপ্রেত ‘কর্মবাদ’-এর পরিপন্থী। সুভাষচন্দ্রের এমন ভাবনার উপলক্ষ্যটা যে অরবিন্দের সেই resurrection – নাম না করলেও বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই। তাই এক হাতে গীতা আর অন্য হাতে পিস্তল ধরিয়ে অসংখ্য ‘উন্মাদ বালক’দের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করার পর ক্রমশ সম্পূর্ণ বিপরীত স্রোতে অবগাহন করে দিলীপকুমার রায় বা অনিলবরণের মতো যুবকদের জাতীয় জীবনের কর্মস্রোত থেকে সরিয়ে নেওয়ার আকর্ষণ ইতিহাসে একটা বড় প্রশ্নের জায়গা করে নিয়েছিল। হতাশ হয়েছিলেন শুধু সুভাষচন্দ্র নন, দিশাহীন হয়ে পড়েছিলেন গোটা বিপ্লবীসমাজ। অরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধার ঘাটতি কখনও যে সুভাচন্দ্রের ছিল না এমন সত্যটা প্রমাণের অপেক্ষায় থাকে না। কিন্তু একদিকে অরবিন্দের নতুন দর্শনের মধ্যে সত্যের সন্ধান পাওয়া (স্মর্তব্য রবীন্দ্রনাথ), আবার তৎক্ষণাৎ বাস্তবকে অস্বীকার করতে না পারার দায়ে এমন উপলব্ধি – “অরবিন্দ যদি সে সময় কর্মজীবনে ফিরে আসতেন বিনা দ্বিধায় তাঁকে মানজাতির আদর্শ গুরু বলে মেনে নিতাম” – সুভাষচন্দ্রের ভাবনায় এমন জটিল দ্বন্দ্বের অস্বস্তিকে স্পর্শ করার অবস্থা অরবিন্দ-শিষ্য দিলীপকুমারের সেদিন ছিল না বলেই তো মনে হয়।

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরীর মন্তব্য ও আপনার প্রতিমন্তব্য লেখাটির উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

(৩)

প্রিয় বন্ধু তাঁর গুরুর সমালোচনা করেছেন — এ ব্যাপারটার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় দিলীপকুমার রবীন্দ্রনাথের কাছে নালিশ ঠুকে বসলেন বটে, কিন্তু তার যে কড়াপাকের প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এল, ততটা হয়তো দিলীপকুমার নিজেও আশা করেননি। সমকালের বিভিন্ন ঘটনার কারণে সুভাষের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্রোধের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ায় আত্মহারা রবীন্দ্রনাথ জবাবী চিঠিতে দিলীপকে লিখলেন:- “… সিটি কলেজের ব্যাপারে আমি বেশ করেই দেখেছি সে ঝুটো। সে আপনাকে ও অন্যকে ঠকাতেই চেয়েছে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে, সে উদ্দেশ্য যাই হোক। তার ভিতরকার এই মিথ্যা ক্রমশই বড় হয়ে উঠছে যখন থেকে সুভাষ বাহিরের দিকে নিজেকে স্ফীত করে দেখতে ও দেখাতে চেয়েচে। মস্ত দলের উপর মস্ত কর্তৃত্ব করার লোভ তাকে পেয়ে বসেচে। এই জন্যে স্তুতিবাদের দ্বারা ছেলে ভুলিয়ে বেড়াচ্চে এবং অসত্য উপায়ে দল বৃদ্ধি করচে।… ওর চরিত্রের এই সত্যের অপলাপ নিয়ে এবার ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কাছে বাঙালিকে সে লজ্জিত করেচে।…” [১৮ই জানুয়ারি ১৯২৯]

এই রবি-দিলীপ পত্রালাপের মধ্যে দুজনের মনস্তত্ত্বেরই চিত্তাকর্ষক প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। এর মধ্যে দিলীপকুমারের মনস্তত্ত্বটি তত জটিল নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন যাকে বলে একজন কানপাতলা মানুষ। যেখানে যা শুনতেন বা পড়তেন, ভালোভাবে চিন্তা না করেই সেখানে নিজের বিশ্বাসের বিপরীত কিছু বলা হয়েছে মনে হলেই ছিঁচকাঁদুনে শিশুর মত তার বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান শুরু করে দিতেন (এমন কি একবার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা দেখাননি মনে হওয়াতে তিনি তাঁর প্রতিও অনুযোগ করতে ছাড়েননি!)। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর বন্ধুকে তিনি সত্যিই ভালবাসতেন। তাই সুভাষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত রূঢ় মন্তব্য পেয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত জবাবী চিঠিতে লেখেন, “…মনে হয় সুভাষ আবার উঠবে, এ তার সাময়িক পতন।”

কিন্তু এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের নিহিত মনস্তত্ত্বটি যে তুলনামূলকভাবে জটিল, এ কথা বোঝা যায় তিনি যখন এর পরেই লেখেন, অরবিন্দের সাধনা বুঝবার ক্ষমতা নাকি সুভাষের নেই, কারণ “ওর মনোবৃত্তি চিত্তরঞ্জনের ছাঁচে ঢালাই করা, চিত্তরঞ্জনের বুদ্ধি ও কর্মশক্তি বাদ দিয়ে। অরবিন্দের সঙ্গে তার আকাশ পাতাল তফাৎ।” [ঐ ]

এই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটির উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যে সুভাষচন্দ্রের দুটি সাম্প্রতিক অপরাধের উল্লেখ আছে, যা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তখন ক্ষমা করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে প্রথমটির পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে, সেটি হচ্ছে সিটি কলেজের ঘটনা। হিন্দু ছাত্ররা কলেজে নয়, ছাত্রাবাসে সরস্বতীপুজো করার অনুমতি চাইলে ব্রাহ্ম কর্তৃপক্ষ তাতে রাজি হননি। সেই নিষেধাজ্ঞা না মেনে ছাত্ররা পুজো করাতে কিছু ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়, ফলে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে যাকে সুভাষচন্দ্র সমর্থন করেছিলেন। এটাই ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রথম অপরাধ। দ্বিতীয় অপরাধের ইঙ্গিত আছে চিঠির উদ্ধৃত অংশের শেষে। কী ছিল সেই ঘটনা যার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের মতে সুভাষচন্দ্র সমস্ত ভারতের কাছে বাংলাকে লজ্জিত করেছিলেন? সেটি আর কিছুই নয়, ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে পার্ক সার্কাস ময়দানের কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে সুভাষচন্দ্রের সামরিক কায়দায় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন। এর প্রকাশ্য কুচকাওয়াজ মানুষের মধ্যে সপ্রশংস উদ্দীপনার সঞ্চার করলেও স্বয়ং গান্ধী (এবং ‘শনিবারের চিঠি’র মতো মুষ্টিমেয় কিছু পত্রিকা) এই অভূতপূর্ব ঘটনাকে ব্যঙ্গবানে বিদ্ধ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথও একে ব্যঙ্গবিদ্রুপ ছাড়া আর কিছুর যোগ্য বলে মনে করেননি! তবে তিনি এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু লেখেননি, লিখেছিলেন মাখনলাল সরকার নামে এক কংগ্রেসকর্মীকে ব্যক্তিগত চিঠিতে। তীব্র শ্লেষবিদ্রুপে ভরা চিঠিটির একটি অংশ ছিল এরকম:- ”তোমাদের প্রেসিডেন্টকে তোমরা নকল বিলতি রাজা সাজিয়েছ ভাঙা কাঁচের কোহিনুরের মুকুট পরিয়ে। এতেই অন্তরের প্রচ্ছন্ন গোলামী অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। দারিদ্র্য জিনিসটা শোচনীয় হতে পারে কিন্তু সে যখন রিক্ত সম্বল নিয়ে ধনের ভড়ঙ করে তখন সে হয় হসনীয়। এই হসনীয়তা শোচনীয়তার চেয়ে অনেক গুণ খারাপ।” ইত্যাদি সাধারণ্যে এখন পর্যন্ত স্বল্প পরিচিত এই চিঠির বিস্তারিত অংশ এখানে উপস্থিত করার সুযোগ নেই (আমার ‘পলিটিক্সের ধূলিচক্রে রবীন্দ্রনাথ’ বইটিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। এখানে শুধু এটুকুই বক্তব্য যে, সুভাষচন্দ্রের এই দুটি ‘অপরাধে’র আলোচনা ছাড়া রবীন্দ্র-সুভাষ সম্পর্কের কোন বিশ্লেষণই সম্পূর্ণ হতে পারে না। অবশ্য এরপরেও থেকে যায় একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন। যে-চিত্তরঞ্জন অরবিন্দকে রাজদ্রোহের দায় থেকে মুক্ত করতে গিয়ে তাঁর সাধনা নিয়ে প্রকাশ্য আদালতে এত বড় ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন ও তাঁর শিষ্য যে-সুভাষচন্দ্র অরবিন্দের প্রতি নিজের শ্রদ্ধার কথা আত্মজীবনীতে এত ফলাও করে লিখেছিলেন, তাঁদের এত বড় গঞ্জনা দিলেন যে-রবীন্দ্রনাথ, তিনি নিজে অরবিন্দের সাধনা প্রকৃতপক্ষে কতটুকু বা কতদূর বুঝেছিলেন!

সত্যাশ্রয়ী তথ্য ও ঘটনার লিপিবদ্ধতার মধ্যেই নিহিত থাকে ইতিহাসের সংজ্ঞা, অথচ সেই ইতিহাসের ভিন্নভিন্ন narrative-এ আসে বিভ্রান্তি। আসলে আমাদের মতো তুচ্ছ ব্যক্তিরা যাঁদের উচ্চতার আন্দাজ পেতে চাই তাঁদের নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই থাকে অলঙ্ঘনীয় জটিলতা। সেই কুয়াশার আস্তরণ ক্রমশ ভেদ করাটাই ইতিহাসের গতি। ‘শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে’র উত্তর খুঁজতে স্বয়ং রোমাঁ রোলাঁর কাছেও গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ ও সেন্ট পল-প্লেটোর বিতর্ক একই গুরুত্বে মান্যতা পায়। রোলাঁ রবীন্দ্রনাথকে এমনটা না জানিয়ে পারেন না – “… the stance you took against Gandhi and the noble debate of ideas between you. … IT COULD BE COMPARED TO AN ARGUMENT BETWEEN ST.PAUL AND PLATO.”(বড় হরফ আমার)।রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-সুভাষচন্দ্র-চিত্তরঞ্জন ইত্যাদি অসংখ্য প্রণম্য মানুষ ইতিহাসে বিতর্কের অংশীদার।আর আলাদা করে বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের School of Thought-এর প্রসঙ্গ এলে বেলুর ও পন্ডিচেরির মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের চোরাস্রোত তো বহুদিন ধরেই প্রবাহিত। ‘কানপাতলা’ বলে দিলীপকুমার রায়ের পসঙ্গ যদি ওঠে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপড়েনে শরৎচন্দ্র আর নজরুলের কথাও আমাদের মনে পড়ে। যাই হোক, অপরের সঙ্গে নিজের ভাবনার বোঝাপড়ায় conflict of identity-র অনিবার্যতাকে অস্বীকার করা যাবে না। আমার অধিগত জ্ঞানে রবীন্দ্র-অরবিন্দ সম্পর্কের পরিসর খুব বিস্তৃত নয়, স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই। তা ছাড়া এই দুই মহান মানুষকে নিয়ে তেমন গভীর অনুধ্যান কোথায় কেমন হয়েছে তাও জানার অপেক্ষাতেও থাকি। রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য তাঁর সম্পর্কে বিস্তর বলা হয়েছ, লেখা হয়েছ; তাঁর দুর্ভাগ্য, অনেক ত্রৃটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও নিজেকে ক্রমশ ভাঙতে ভাঙতে গড়া আর ‘হে পূর্ণ তব চরণের কাছে’ আশ্রয় প্রার্থী এই আশি বছরের জীবনটাকে আমরা আজও বুঝিনি, বোঝার চেষ্টাই করিনি। অরবিন্দ সম্পর্কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের কিছু পরিচয় তো আমরা রাখি। অরবিন্দকে রবীন্দ্রনাথ একেবারে বোঝার চেষ্টা যে করেননি এমনটা কিন্ত নয়। আর রবীন্দ্র প্রসঙ্গে অরবিন্দ? সে তো – ‘তোমার পরশ আসে কখন কে জানে’। তবে হ্যাঁ, সেই মোক্ষম উক্তিটা তো অরবিন্দেরই করা বলে মনে পড়ছে – ‘Rabindranath is yet to be discovered.’

অসামান্য আলোচনা। আপনাদের মন্তব্য ও প্রতিমন্তব্য নিঃসন্দেহে পাঠককে ঋদ্ধ করবে। বাকি যদি কিছু থাকে, সেটুকু রইল পাঠকের ওপরেই।