ছুটির দরখাস্ত তো অনেক আগেই দাখিল করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু ২২ শ্রাবণ ১৩৪৭-এ বসে আর ঠিক একটা বছর পরে ওই দিনটিতেই তাঁর ছুটি মঞ্জুর হবে কেই বা জানত! কেই বা সেদিন ভেবেছিল, কুহেলিকা উদ্ঘাটন করে সূর্যের মতো নূতনের আর প্রকাশ ঘটাতে আসবে আর একটাই মাত্র ২৫ বৈশাখ। ছুটিটা তো তাঁর মিলেইছিল, কিন্তু তাঁর আগে কড়ায়-গণ্ডায় পাওনাটা বুঝে নিয়েছি আমরা। বিদ্যাসাগরের প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের যে চারিত্র বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন সেই ঐতিহ্য তো আজও আমরা বহন করে চলেছি। আমরা বলি বটে তাঁর কথা, গাই বটে তাঁর গান, কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে সেই কথাটাই তো বড় সত্য বলে মনে হয় – সংশয়ে তাঁকে আমরা অস্বীকার করেছি, ক্রোধে তাঁকে আমরা হনন করেছি, কিন্তু প্রেমে এখনও তাঁকে আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। না, আর না, লেখাটা বাঁক নিতে চলেছে অন্য পথে। ফেরা যাক।

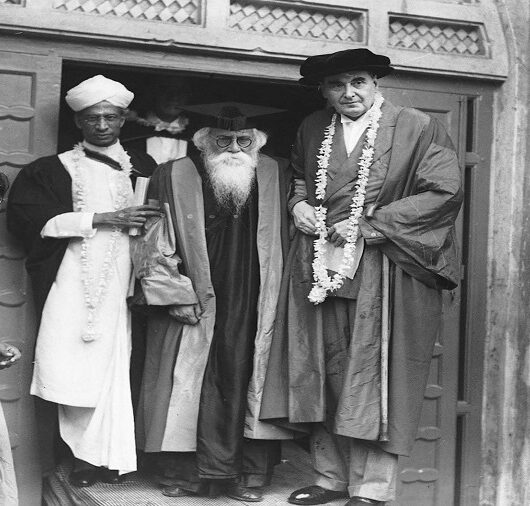

আরম্ভ করেছিলাম ঠিক আগের ২২ শ্রাবণের প্রসঙ্গ দিয়ে। সেদিনটাও ১৯৪০-এর ছিল ৭ অগস্ট। শান্তিনিকেতনের সিংহসদনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে এক সমাবর্তন সভায় ভারতের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গোয়ার এবং সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন উপস্থিত থেকে রবীন্দ্রনাথকে ডক্টর অব লিটারেচর উপাধি প্রদান করেন। অক্সফোর্ডের রীতি অনুসারে মানপত্র লাতিন ভাষায় পঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথও সংস্কৃতে প্রত্যুত্তোর পাঠ করেন। এই দুটির ইংরেজি-তর্জমা পরে পড়া হয়। স্যর মরিস গোয়ার তাঁর ইংরেজি ভাষণে বলেন, ‘the university, whose representative I am, has in honouring you, done honour to itself.’ সন্ধ্যায় অতিথিদের সম্মানার্থে ছাত্রছাত্রীরা ‘শাপমোচন’ অভিনয় করে।’

লক্ষ্য করার বিষয়, ছুটি চাইলেও আশি বছরের বৃদ্ধ ও অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের ছুটি নেই। আনন্দবাজার পত্রিকার দাবিতে পুজোসংখ্যার জন্য লিখতে হল তাঁর শেষ ছোট গল্প ‘ল্যাবরেটরি’। এমনকী এই সময় Hilda Saligman নামে এক মহিলা অশোকের সময়কার ঘটনা নিয়ে একটি উপন্যাস লেখেন। সেই বইয়ের ভুমিকাও রবীন্দ্রনাথকে লিখে দিতেই হল। এদিকে কলকাতায় তাঁর শরীরের কথা বিবেচনা করে নীলরতন সরকার এবং বিধানচন্দ্র রায় এই বলে বিবৃতি দিতে বাধ্য হলেন যে, দেশবাসী যদি কবিকে আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে চান তবে যেন তাঁরা কবিকে অকারণে বিরক্ত না করেন। কিন্তু চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও কবি চললেন কালিম্পং। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখলেন, “ভারতবর্ষে এমন একটা জায়গা নেই যেখানে পালিয়ে থাকা যায়। ভিতরের যন্ত্রগুলো কোথাও কোথাও বিকল হয়ে গেছে – বিধান রায় আশঙ্কা করেন হঠাৎ একটা অপঘাত ঘটতে পারে। সেইজন্যে কালিম্পং যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু মন বিশ্রামের জন্যে এত ব্যাকুল হয়েছে যে তাঁর নিষেধ মানা সম্ভব হোলো না।” অফুরান সৃষ্টিতেই যেন কবির বিশ্রাম আর আনন্দ। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪০,আকাশ আর চারদিক জুড়ে রঙের নিঃশব্দ ধ্বনি নিয়ে কালিম্পঙের প্রকৃতিকে কবি ‘বরণ’ করে নিলেন-

“পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে

শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।

বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।

হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।

মাঝখানে আমি আছি,

চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।

আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রং –

জানে তা কি এ কালিম্পং।“

কিন্তু কবির অসুস্থতা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় ২৯ সেপ্টেম্বর তাঁকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হল। শয্যাশায়ী অবস্থাতেই লেখা চলে ‘রোগশয্যায়’-এর কবিতাগুলো। পরে শুরু হয় ‘’আরোগ্য’র কবিতাগুচ্ছ, ‘গল্পসল্প’ ও ‘জন্মদিন’-এর কবিতা। সঙ্গে পাঁচ রকমের লেখা ও চিঠিপত্র তো আছেই। কিন্তু নিজে পারেন না, অনুলিখিত হয়। কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন ১৮ নভেম্বর। তাঁর জীবনের শেষ মাঘোৎসব অনুষ্ঠিত হল ১১ মাঘ ১৩৪৭।

আসন্ন নববর্ষ উপলক্ষে মানুষের জয়গান গেয়ে কবি লিখলেন কবিতা। পরে তারই সংক্ষিপ্ত রূপে সুর দিয়ে গান তৈরি হল ‘ওই মহামানব আসে’। এই সেই মহামানব যা ব্যক্তিবিশেষ নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় ‘Man’ – যাকে পরিবৃত করেই তাঁর একমাত্র উপাস্য ধর্ম – ‘The Religion Of Man” । নববর্ষে (১ বৈশাখ) ভাষণ দিলেন ‘সভ্যতার সংকট’ – যাকে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের Final Testament । প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে জন্মদিন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম গান ১৩০৬ সালে – ‘ভয় হতে তব অভয়-মাঝারে নূতন জন্ম দাও হে’। আর জীবনের শেষ জন্মদিনের গান তো আমরা জানিই – ‘হে নূতন দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ’ (২৩ বৈশাখ ১৩৪৮)। সন-তারিখ হিসাবে এইটিই রবীন্দ্রনাথ রচিত শেষ গান। জীবনের শেষ জন্মদিনে (৬ মে ১৯৪১) শান্তিনিকেতন থেকে অন্নদাশঙ্কর রায়কে একটি কবিতা লিখে পাঠালেন –

“আমার এ জন্মদিন মাঝে আমি হারা,

আমি চাহি বন্ধুজন যারা

তাহাদের হাতের পরশে

মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে

নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ

নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ। …”

১৩ মে। শান্তিনিকেতন। রাত্রি ৩-১৫ মিনিট। লিখলেন – ‘রূপ-নারানের কূলে / জেগে উঠিলাম, / জানিলাম এ জগৎ / স্বপ্ন নয়’।

২৮ মে ১৯৪১। কবি একেবারেই শয্যাশায়ী। মিস্ ইলিয়নর রাথবোন নামে জনৈক পার্লামেন্ট সদস্যা অত্যন্ত অশালীন ও তীব্র ভাষায় ভারতের নিন্দা করে এক খোলা চিঠি প্রকাশ করলেন। এই চিঠির মূল উদ্দেশ্যই ছিল জওহরলাল নেহরুকে আক্রমণ। নেহরু তখন কারাগারে বন্দী। সংবাদপত্র মারফত কবির নজরে এল সেই চিঠি। দেশ ও জাতির হয়ে কে দেবে যোগ্য উত্তর? তীব্র অপমানে শেষবারের মতো জাগ্রত হল কবির কণ্ঠস্বর। কিন্তু মন চাইলেও শক্তি কোথায়? কী লিখতে হবে মুখে মুখে বলে দিলেন কৃষ্ণ কৃপালনিকে। রবীন্দ্রনাথের হয়ে প্রস্তুত করা সেই চিঠি দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল ৫ জুন ১৯৪১। আমাদের স্মরণে আছে কিন্তু, ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ (৭ অগস্ট) একেবারে দোরগোড়ায়। দীর্ঘ চিঠিটির অনুবাদ (সম্ভবত প্রদ্যোৎ সেনের করা) ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত হল। কবি শুরু করলেন এইভাবে –

“ভারতীয়দিগকে লিখিত মিস্ রাথবোনের খোলা চিঠি পড়িয়া আমি গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছি। … তাঁহার এই পত্র প্রধানত জওহরলালের উদ্দেশেই লিখিত এবং একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মিস্ রাথবোনের দেশবাসীগণ আজ যদি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই মহানুভব যোদ্ধার কণ্ঠ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রুদ্ধ করিয়া না রাখিত, তাহা হইলে তিনিই মিসের অযাচিত উপদেশের যথাযোগ্য ও সতেজ উত্তর দিতেন। বলপ্রয়োগজনিত তাঁহার মৌন আমাকেই, রোগশয্যা হইতেও এই প্রতিবাদ জানাইতে বাধ্য করিয়াছে।

“মহিলাটি আমাদের বিবেকের প্রতি অবিবেচনা এবং বস্তুত ধৃষ্টতার সহিত, যে স্পর্ধিত অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তাঁহার দেশবাসীর অভীষ্ট সিদ্ধির কোনো সাহায্য হয় নাই। ‘ব্রিটিশ চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ বারি পান করিয়াও’ গরীব স্বদেশবাসীর প্রকৃত স্বার্থের জন্য কিছু চিন্তা আমরা এখনও করি, আমাদের এই অকৃতজ্ঞতায় মিস রাথবোন লজ্জায় স্তম্ভিত হইয়াছেন। ব্রিটিশ চিন্তাধারার যতটুকু পাশ্চাত্য সভ্যতার মহত্তম ঐতিহ্যের প্রতীক, ততটুকু হইতে আমরা বাস্তবিক বহু শিক্ষা লাভ করিয়াছি। কিন্তু একথাও না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, আমাদের মধ্যে যাহারা এই শিক্ষায় লাভবান হইয়াছেন, আমাদিগকে অশিক্ষিত করিবার সর্বপ্রকার সরকারী প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াই তাহাদিগকে এই লাভটুকু সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। অন্য যে কোনো ইউরোপীয় ভাষা সাহায্যে আমরা পাশ্চাত্য বিদ্যার সহিত পরিচিত হইতে পারিতাম। জগতের অন্যান্য জাতি কি সভ্যতার আলোকের জন্য ইংরেজদের পথ চাহিয়া বসিয়াছিল? আমাদের যে সকল তথাকথিত ইংরেজ বন্ধু মনে করেন যে, তাঁহারা যদি ‘শিক্ষাদান’ না করিতেন তবে আমরা অজ্ঞানান্ধকারের যুগেই থাকিয়া যাইতাম, তাঁহাদের এই মনোভাব দাম্ভিক আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। … ”

এই চিঠি পড়ে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন (৭ জুন) – “ইতিমধ্যে Miss Rathboneএর প্রগল্ভতার আপনি যে উত্তর দিয়েছেন তা পড়ে মুগ্ধ হলাম। এই মূক, অবমানিত, উৎপীড়িত দেশের আপনিই মুখপাত্র, কোটি কোটি ভারতবাসীর তরফ থেকে আপনিই বক্তা। আমাদের অপমানের তো অন্ত নেই – এরই মধ্যে আমাদের আত্মমর্যাদা জাগ্রত ও অক্ষুণ্ণ রাখবার আপনার যে আজীবন সাধনা তা ব্যর্থ হবার নয়।”

২৪-২৫ জুন। তাঁর শেষ গল্পের (মুসলমানীর গল্প) খসড়া লিখলেন।

১৩ জুলাই। সকালে উদয়নে বসে শান্তিনিকেতন পর্বে তাঁর লেখা শেষ কবিতা – ‘তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে’।

২৫ জুলাই (৯ শ্রাবণ)। কবির শরীর অত্যন্ত খারাপ। চিকিৎসায় কোনো উন্নতি নেই। বিধানচন্দ্র রায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শকে আর উপেক্ষা করা গেল না। শান্তিনিকেতনের আকাশ, বাতাস, মাটির নিবিড় আত্মীয়তাকে ছিন্ন করে কলকাতায় নিয়ে আসা হল কবিকে। সিদ্ধান্ত হয়েছে অপারেশন হবে, পরে কবিকে জানানো হবে। গাড়িতে কালো চশমা পড়ে আধশোয়া অবস্থায় কবির বোলপুর স্টেশনে আসার ছবিটা আমি দেখি আর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর হৃদয় থেকে চুয়ে চুয়ে পড়া রক্ত-ক্ষরণের যন্ত্রণাকে অনুভব করার ব্যর্থ চেষ্টা করি। সাধ্য কী আমার তাঁর মনের সেই অতল গভীরে ডুব দেবার? কত ‘দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে’ তাঁকে আঘাত করেছে; কিন্তু তাঁর সারা জীবনে এর থেকে করুণ এবং বেদনাঘন মুহূর্তের বিকল্প কোনো ছবি আমাদের কোনো কল্পনাতেই ঠাঁই পায় না।

২৭ জুলাই। জোঁড়াসাঁকোতে আসার পরে সকালে লেখা হল – ‘প্রথম দিনের সূর্য’।

২৯ জুলাই। বিকালে লিখলেন – ‘দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে’।

৩০ জুলাই। আজ অপারেশন। এইবারে কবি তো পৌঁছে গেছেন এক অমোঘ, অনিবার্য মহাপ্রস্থানের অন্তিম লগ্নে। সকাল সাড়ে-ন’টা। মুখে বলা তাঁর শেষ কবিতা – ‘তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি’ রানী চন্দকে লিখে নিতে বললেন। কিছুক্ষণ পরে আরও তিনটে লাইন যোগ করলেন। তবু তাঁর মনে হল, কিছু গোলমাল থেকে গেল। কিন্তু শধুই কি কবিতা? আনমনা কবির পুঞ্জীভূত নানা শঙ্কার ঘোরের মধ্যেই ভিড় করে সমগ্র বিশ্ব-জুড়ে মানুষের বিপন্নতার সংবাদ। তাই তো প্রশান্তচন্দ্রের কাছে যুদ্ধের খবর নেন, বিশেষ করে রাশিয়ার খবর। কবির আশা, জার্মানির বিরুদ্ধে ওরাই পারবে রুখে দাঁড়াতে।

নীলরতন সরকার নয়, মান্যতা পেল বিধানচন্দ্রের মতামত। অপারেশনের সমস্ত প্রস্তুতি শেষে ডাঃ ললিত ব্যানার্জি সকাল সাড়ে-দশটার সময় কবিকে নিতে এলেন। চমকে উঠে কবি বললেন, আজই? অবশ্য সবই তো মেনে নিয়েছেন। বারান্দার এক পাশে সাদা কাপড় দিয়ে ঘেরা টেবিলে শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান না করেই অপারেশন হল। ডাঃ ললিত ব্যানার্জিকে সাহায্য করলেন ডাঃ অমিয় সেন। ঘরে এনে শুইয়ে দেওয়া হল কবিকে। কথা বলার শক্তি নেই। শুধু সবাইকে অভিমানে জানালেন, ডাক্তারদের আশ্বাস সত্ত্বেও বড়ই যে যন্ত্রণা হয়েছে তাঁর! প্রথম দু-একদিন সামান্য কথা বললেন বটে, কিন্তু তার পরে শুধুই নিঃসাড়ে চেয়ে থাকা আর থেকে-থেকে দীর্ঘ জীবন ধরে অন্তরে পুঞ্জীভুত পাওয়া–না-পাওয়া আর আনন্দ-বিষাদের অভিঘাত জল হয়ে চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়া – যেটাও স্তব্ধ হয়ে গেল রাখীপূর্ণিমার অবসানে ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮, বেলা ১২-১০ মিনিটে।

জানি তো, যতই তাঁকে নিয়ে নাড়াচাড়া করি না কেন, তাঁর ভাবনার তল পাওয়া তো দুরাশা। তবু, তা সত্ত্বেও, তাঁর মনটাকে তো ছুঁতে ইচ্ছা করে – ভাবতে ইচ্ছা করে জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট্ট ছেলে রবির জীবন বিবর্তনের পরিণতিতে ক্রমশ রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার রসায়নটা। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর জীবনের শেষ দুটো ২২শে শ্রাবণের মধ্যে জড়িয়ে থাকা দিনগুলোর কথা ভাবি, বিশেষ করে জোড়াসাঁকোয় তাঁর চিকিৎসার শেষ চেষ্টার দিনগুলোর কথা – আরও নির্দিষ্ট করে ২৫ জুলাই থেকে ৭ অগস্টের শেষ কটা দিনের কথা – তখন বিশ্বকবি, বিশ্বের বিবেক, গান্ধীজির কথিত ‘The Great sentinel’কে পেরিয়ে ওই কটা দিনের রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের শব্দই শুনতে চাই। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস – যদি শোনা যেত, শুনতে পেতাম, বলা-না-বলা ‘জীবনস্মৃতি’র একেবারে revised edition! অবশ্যই অনুমান করি – দেহের এই অসারতা, অসহ্য যন্ত্রনার মধ্যেই মনটা চলে যাচ্ছে স্মৃতির উজানে, স্মৃতির কত টুকরো-টুকরো কোলাজে – সজল চোখ দুটো খুঁজে ফিরছে কত মুখকে। গভীর-গহন আচ্ছন্নতাও ফিরিয়ে আনছে নিঃসঙ্গ, অন্তরীণ অথচ সেই মধুর ছোটবেলাটাকে! পিতার সঙ্গী হয়ে প্রথম বাইরে পা-রাখা – বোলপুর, প্রাণের আরাম শান্তিনিকেতনে। কিছুই তিনি ভোলেননি, কাউকে তিনি ভোলেননি। আন্নাকে – ভিক্টোরিয়াকে এমন-কী লুসি স্কটকে – ‘মোর পূর্ব জনমের প্রথম প্রিয়ারে’। না, কাউকে নয়।

হ্যাঁ, দেবেন্দ্রনাথ তো আসছেনই থেকে থেকে। তবে পিতার মৃত্যুর পর ক্রমাগত ভাঙতে ভাঙতে নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলেছেন তিনি।

কিন্তু মা? হ্যাঁ, তিনিও যে আসছেন! জীবনের ওই প্রথম শোক ছায়ার মতো নিঃশব্দ এসে ছায়ার মতোই নিঃশব্দে চলে গেল বটে, কিন্তু অনেকেরই দৃষ্টি কেন এড়িয়ে যায় – “ইহার পরে বড়ো হইলে যখন বসন্তপ্রভাতে একমুঠো অনতিস্ফুট মোটামোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খেপার মতো বেড়াইতাম, তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি কথা মনে পড়িত; আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম, যে-স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; জগতে তাহার আর অন্ত নাই, তাহা আমরা ভুলিই আর মনে রাখি।” সেই স্মৃতির রেশ ধরেই এই যাবার বেলায় তাঁর ‘মনে হয় মা আমার পানে চাইছে অনিমিখে’। আর নতুন বৌঠান – তাঁর জীবনে ধ্রুবতারার ? একতাল মাটির মতো রবিকে নিয়ে তাঁর শিল্প-সৃষ্টিতেই তো প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন ভবিষ্যত রবীন্দ্রনাথের। তবে কেন সেদিন সেই রবির হৃদয়টাই নিংড়ে নিয়ে এমন করে চলে যাবার নির্মমতা? কারও জানার তো কথা নয়, বিগত সাতান্ন বছর ধরে আজ ২২শে শ্রাবণের অস্তমিত অস্তিত্বের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তার এই অমলিন অনুভব, যা একান্ত শুধু তাঁরই – ‘ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা; / বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা’।

সবথেকে অস্বস্তি হচ্ছে, যাওয়ার মুহূর্তে অশান্তির ছোঁয়া লাগছে – এ-কদিন ধরে বেলা-রথী-রানী-মীরা-শমীর কথা বারে বারে মনে আসাতে। জীবনে এত লোকের ভালোবাসা পেলেন – উজাড় করে দিলেনও, কিন্তু নিজের আত্মজ-আত্মজার সঙ্গে আত্মীয়তা হল কই? বরং বৌমার সান্নিধ্য কিছুটা সেই অভাব পূরণ করেছে। আচ্ছা, রথী এবং বৌমা, কেন তাঁর মনে হচ্ছে, তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের গ্রন্থি ক্রমশ শিথিল হয়ে যাচ্ছে? পিতার প্রতি পুত্র হিসাবে রথীর কর্তব্যজ্ঞান অসীম। রথী মার্জিত, শিক্ষিত ও কর্মে নিরলস – কিন্তু বড়ই অন্তর্মুখী। তিনি বেশ বোঝেন, শান্তিনিকেতনে অনেকের কাছে রথীর গ্রহণযোগ্যতা নেই। তবু তিনি তো ছিলেন, কিন্তু কাল থেকে রথীর অস্তিত্বের সংকট ঘনিয়ে আসবে না তো? শমীটা বড় আশা জাগিয়েও ফাঁকি দিয়ে কত আগেই চলে গেল। নিজের শরীর দিয়ে, হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে, অর্থ দিয়ে কন্যাদের আগলে রাখতে চাইলেও তাঁদের বিবাহ প্রসঙ্গে তাঁরই সমস্ত অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের মাসুল সারা জীবন ধরে তাঁকেই তো দিয়ে যেতে হল।

শেষ পর্যন্ত সব মেনে নিয়েও আজ বড় অভিমান হচ্ছে তাঁর ‘ছুটি’র ওপর -তাঁকে নিঃস্ব করে, রিক্ত করে চলে যাওয়া – ‘সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন / সব মানি সবথেকে মানি তুমি ছিলে একদিন’। এ প্রশ্ন তো তিনি কখনও তোলেননি, মনেও আনেননি যে, জমিদারীর সামান্য কর্মচারীর কন্যা – জৌলুসহীন, নিতান্তই গ্রাম্য ভবতারিণী কী করে ঠাঁই করে নেবে বিবি, সরলা বা মেজ বৌঠানের পাশে? অথবা পারবে কী নতুন বৌঠানের মতো স্বামীর পাশে-পাশে সমান তালে ঘোড়ার পিঠে চেপে ময়দানে হাওয়া খেতে যেতে? না, এমনটা মোটেও প্রত্যাশা ছিল না তাঁর। যাঁকে পেয়েছেন – হোক না ছোট পরিবৃত্তে সন্ধ্যা-প্রদীপের আলো – কিন্তু সেও তো বড় স্নিগ্ধ, কল্যাণময়ী। শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালোবাসা দিয়ে স্ত্রীকে গ্রহণ করতে তাঁর তো কোনো সমস্যা হয়নি। তাই তো স্ত্রীর যাবতীয় সঙ্কোচ আর অব্যক্ত জিজ্ঞাসায় তাঁরও প্রশ্ন – ‘তুমি মোরে পার না বুঝিতে?/ প্রশান্ত বিষাদভরে / দুটি আঁখি প্রশ্ন ক’রে / অর্থ মোর চাহিছ খুঁজিতে, / চন্দ্রমা যেমন ভাবে স্থির নতমুখে / চেয়ে থাকে সমুদ্রের বুকে’। শুধু কর্তব্য নয়, আন্তরিকতায়, সাহচার্যে আর যোগ্য মর্যাদা অর্পণের মধ্য দিয়ে একেবারে নিজের সংসারটুকুকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁকে – ‘এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রানী, / এ শুধু তোমার রাজধানী’। স্ত্রী হিসাবে সবই তো মানিয়ে নিলেন তিনি। জোড়াসাঁকোর চার-দেওয়ালের আভিজাত্যকে উপেক্ষা করে, অনেকের অনেক ঈর্ষা আর অবহেলাকে নিঃশব্দে গ্রহণ করেই নিঃসঙ্কোচে, পরম আন্তরিকতায় তাঁর হাত ধরে এসে তো দাঁড়ালেন শান্তিনিকেতনের রুক্ষ জমিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে। কোনো বিভাজন না করে নিজের সন্তানদের সঙ্গে একত্রে বিদ্যালয়ের ছোটদের দায়িত্ব তো নিলেন; প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়ে, এমন-কী নিজের গয়না তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বিদ্যালয়ের আর্থিক দুরবস্থায় পাশে তো দাঁড়ালেন, অতিথিদের আপ্যায়নে কার্যকরী ভূমিকা তো নিলেন এবং সর্বপরী সবার অলক্ষ্যে থেকে তাঁর সৃষ্টিতে প্রেরণাও দিয়ে গেলেন। এটা তো অন্তর থেকেই স্বীকার করেছেন, –‘একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে / গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ভরে’। সারা জীবন জুড়ে এই একটি মানুষকেই তো কাছে পেয়েছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন, যাঁকে ‘জড়িয়ে ঘিরে’ ভরে তুলবেন ‘জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা’কে। বড় আশ্বাসও পেয়েছিলেন। কবি তো, তাই ‘ছোট বউ’-এর থেকে ‘ছুটি’ নামটাই বেশি পছন্দ ছিল তাঁর? সবার আড়ালে থাকা সেই ‘ছুটি’ও ছুটি নিয়ে চলে গেল? ‘ছুটি’র উদ্দেশেই এই শেষ স্মৃতি-তর্পণে তাঁরও আজ থেকে ছুটি – ‘সাঙ্গ হল, সাঙ্গ হল তরঙ্গের খেলা’। এত কথা, এত স্মৃতি – এ তো তাঁর একেবারে নিজের, একান্তের – যে সুখ-দুঃখকে কাউকে ভাগ দেওয়া যায় না। কিন্তু আজ ‘গভীর ভাটার টানে’ সমুদ্রে ভেসে যেতে যেতে নতুন কালের মানুষের কাছে নিজের একটাই পরিচয় দিয়ে যাবার তাঁর সকরুণ আকুতি – ‘ সেতারেতে বাঁধিলাম তার, / গাহিলাম আরবার – / মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, / আমি তোমাদেরই লোক / আর কিছু নয়, এই হোক শেষ পরিচয়’।