“আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে, শিক্ষা পাকা হয় নাই।” জীবনস্মৃতিতে এটাই রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি। তাঁর আরও বক্তব্য যে, knowledge থেকে নয়, vision থেকেই তাঁর যা-কিছু অনুভব ( দ্রঃ The Religion of Man)।

প্রশ্নটা হচ্ছে, রবীন্দ্র-সৃষ্ট গানের সংখ্যা দু-হাজারের বেশি, অথচ ‘এ কি সত্য সকলই সত্য’ ছাড়া আর কোনো গানের স্বকৃত স্বরলিপির এক টুকরো খসড়ারও সন্ধান আমরা পাই না, কেন ? রবীন্দ্রনাথ সুর করতেনই বা কীভাবে? হারমোনিয়ম বা পিয়ানোর সাহায্য ছাড়াই শুধুই গুনগুন করে গেয়ে সুর সৃষ্টি করা আর উপযুক্ত কাউকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই স্বরলিপি তৈরি করিয়ে নেওয়া ! আমরা তো জানি, পাছে সুর ভুলে যান তাই তাঁর কত উদ্বেগ, যতক্ষণ না পর্যন্ত কারও গলায় গানটা তুলিয়ে দিচ্ছেন ! তাহলে কি মেনে নিতেই হবে, ষাট বছরের সংগীত-জীবনে দু-হাজারের অধিক গানের বিস্ময়কর সৃষ্টি এই ভাবেই হল ! বড়ো আশ্চর্য লাগে। আমরা জানলাম না, শিলাইদহের বোটেই হোক, বিদেশ ভ্রমণেই হোক, যখন তাঁর কাছে সুর এসে ধরা দিয়েছে অথচ কাউকে সেই মুহূর্তে শেখাতে পারছেন না, স্বরলিপিও তৈরি হচ্ছে না, সময়ের ব্যবধানে সেই সুরগুলির কী গতি হলো।

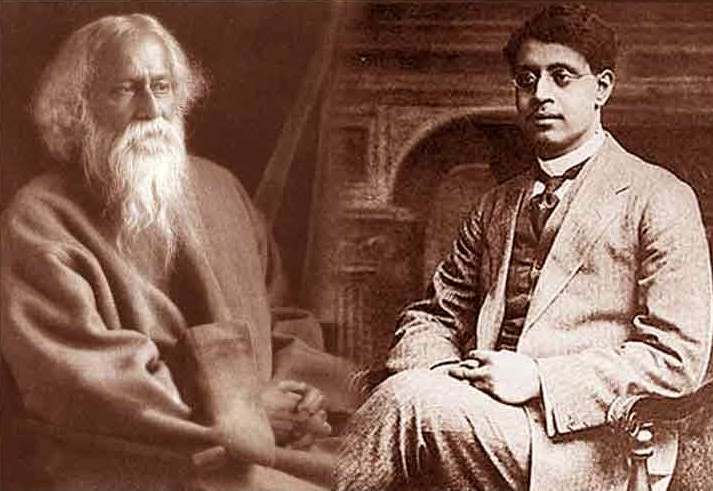

১৭ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ

প্রশ্ন তো থাকেই – সতেরো বছর বয়সেই আমেদাবাদে, শাহিবাগের প্রাসাদের ছাদে, শুক্লপক্ষের গভীর রাতে, ঘুরেঘুরে ‘বলি ও আমার গোলাপবালা’-র মতো অনেক গানের যখন সর্বপ্রথম সুর দিচ্ছেন – তখন কীভাবে, কখন সেই সুরগুলো লিপিবদ্ধ হচ্ছে ? আবার ধরা যাক ১৯১৬ সালের মে মাসের কথা। তোসামারু জাহাজে করে কবি চলেছেন জাপান ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। দিনেন্দ্রনাথকে লিখছেন – “কাল রাত্রে ঘোরতর বৃষ্টিবাদল সুরু হলো। ডেকে কোথাও শোবার জো ছিল না। অল্প একটুখানা শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে অর্ধেক রাত্রি কেটে গেল। প্রথমে ধরলুম ‘শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে’, তারপরে ‘পূর্ণ আনন্দ’ কিন্তু বৃষ্টি আমার সঙ্গে সমান টক্কর দিয়ে চলল – তখন একটা নূতন গান বানিয়ে গাইতে লাগলাম। শেষকালে আকাশের কাছে হার মেনে রাত্রি ১-১/২ সময় কেবিনে এসে শুলাম। গানটা সকালেও মনে ছিল (সেটা নীচে লিখে দিচ্ছি) ‘বেহাগ তেওরা’। তুই তোর সুরে গাইতে চেষ্টা করিস তো। আমার সঙ্গে মেলে কিনা দেখব। ইতিমধ্যে মুকুলকে ও পিয়ার্সনকে শেখাচ্ছি”। আমাদের জানা আছে যে, সেই নূতন গানটি ছিল – ‘তোমার ভূবনজোড়া আসনখানি’। কিন্তু আদৌ জানা নেই, সঙ্গী মুকুল দে বা পিয়ার্সন কতটা সংগীত বিশারদ বা কেমন স্বরলিপিকার ছিলেন। দীর্ঘ দশ মাসের ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় আরো বেশ কিছু গানের সুর দিয়েছিলেন। কারা লিখে নিয়েছিলেন সেই সুর ? নাকি এই দীর্ঘ সময় ধরে দিনেন্দ্রনাথ বা ইন্দিরা দেবীর মতো কারও জন্যে সেই সুরগুলো মনে করে রেখেছিলেন তিনি ? মনে হয়, এমন করেই তাঁর অনেক গানের মূল সুর হারিয়ে গেছে, পালটে গেছে, অথবা পরে আবার নূতন করে জন্ম নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও সুকুমার রায়

আমরা জানি, মৃত্যুপথযাত্রী সুকুমার রায়ের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ‘আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু এবং ‘দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো – গভীর শান্তি এ যে’ গান-দুটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন। শেষাক্ত গানটি তাঁকে দুবার গাইতে হয়েছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রশান্তকুমার পাল উভয়েই এই তথ্যে সহমত। কিন্তু ইতিহাসবিদ সুশোভন সরকার লিখেছেন – “…সুকুমার রায় তখন মূত্যুশয্যায়। ১৯২৩ সাল। রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁকে দেখতে গেলেন। ঘটনাচক্রে আমরা কয়েকজন তখন উপস্থিত ছিলাম। তাতাদা রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন তাঁকে একট গান শোনাতে। গানটাও নির্দেশ করে দিলেন। গীতালি-র ‘দুঃখ এ নয়, সুখ নহ গো, গভীর শান্তি এ যে।’ বেশ মনে আছে রবীন্দ্রনাথ খানিক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর শোনালেন। পরে জানলাম যে ওই কবিতাটির নাকি তখন সুর দেওয়া ছিল না, রবীন্দ্রনাথ সেখানে বসেই সুর দিয়েছিলেন। সেখানে সঙ্গে সঙ্গে তুলে নেবার মতো কেউ ছিলেন না বলেই সম্ভবত সুরটি লুপ্ত হয়ে গেছে।…” সুশোভনবাবু অবশ্য এখানে এই একটি গানের কথাই বলেছেন এবং সুকুমার রায়ের অনুরোধে গানটি রবীন্দ্রনাথের দু-বার গাইবার কথা বলেননি। এখানে একটা প্রশ্ন আসেই, সুশোভনবাবুর কথামতো এই গানটির সুর যদি রবীন্দ্রনাথের তাৎক্ষণিক সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে এই কবিতাটিকে গান হিসাবে মনে রেখে সুকুমার রায় তা শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কী করে, বিশেষ করে সেই পরিস্থিতিতে ? ‘গীতালি’ অনুযায়ী কবিতাটির রচনাকাল ১৬ আশ্বিন ১৩২১। এইদিন রবীন্দ্রনাথ আরও আটটি গান বা কবিতা লেখেন। গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয়ে জানা যাচ্ছে, গানটি শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অন্যতম উৎসব-অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় : ২৫ বৈশাখ ১৩৩২। অনাদিকুমার দস্তিদারের সাক্ষ্যে পাচ্ছি – এটি গান। আমার মনে হয়, ‘কবিতাটিতে আগে সুর দেওয়া ছিল না’ – সুশোভনবাবুর এমন অনুমান ঠিক নয়। সম্ভবত সুকুমার রায় আগে গানটি শুনেছেন, তাই অনুরোধ। তবে কবে কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়েছেন জানার উপায় নেই। প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন যে, এই গানটির স্বরলিপির ‘সন্ধান নেই’। সম্ভবত সেই মুহূর্তে সুরটি মনে না আসাতে রবীন্দ্রনাথ আবার সুর সংযোজন করে পরিস্থিতি সামলেছিলেন। বিশেষ পরিস্থিতির দাবিতে কবির তৎক্ষণাৎ সুর রচনা করার দৃষ্টান্ত তো আরও আছে। কবি-কণ্ঠে ‘জীবন যখন শুকায়ে যায়’ গানটি শুনতে শুনতে গান্ধিজী অনশন ভঙ্গ করেন ১৯৩২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন, “গীতাঞ্জলি-র এই গানটি মহাত্মাজির প্রিয়। সুর ভুলে গিয়েছিলাম। তখনকার মতো সুর দিয়ে গাইতে হল।” জানতে বড়ো ইচ্ছা হয় বইকি, কেমন হয়েছিল সেই সুর !

এসরাজবাদক অবনীন্দ্রনাথ ও গায়ক রবীন্দ্রনাথ

সুর-সৃষ্টির প্রসঙ্গে আর একটা কথাও মনে আসে। রবীন্দ্রনাথের গানে যন্ত্রানুষঙ্গ নিয়ে রয়েছে এক চিরকালীন তর্ক। হারমোনিয়ম-এসরাজ-তানপুরা, কোনটা বেশি গ্রহণযোগ্য ? অবশ্য এই তর্কে ইন্ধন যুগিয়েছে রবীন্দ্রনাথেরই বিভিন্ন সময়ের বক্তব্য। যেমন পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ‘তখন হারমোনিয়ম আসেনি এ দেশের গানের জাত মারতে। কাঁধের উপর তাম্বুরা তুলে গান অভ্যাস করেছি। কল-টেপা সুরের গোলামি করি নি।’ পরে তিনিই আবার লিখছেন, ‘তানপুরার কান কখনো মুড়ি নি।’ তবে কবি যাই বলুন, একটা সময়ে সুযোগ পেলেই তিনি যে হারমোনিয়ম বাজাতেন, আবার তাঁর গানের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হারমোনিয়মে সঙ্গতও করতেন, তারও নজির আছে। প্রথমবার লন্ডনে যে বাড়িতে থাকতেন সেখানে ‘দৈবক্রমে’ একটা হারমোনিয়ম পেয়ে গিয়েছিলেন। বাজাতেন। আবার ছিন্নপত্রে লিখছেন – “বোটে ফিরে এসে অনেকদিন পরে আবার একবার হারমোনিয়মটা নিয়ে বসলুম। একে একে নতুন-তৈরি-করা অনেকগুলো গান নিচু সুরে আস্তে আস্তে গেয়ে গেলুম – ইচ্ছে হল আবার কতকগুলো গান তৈরি করে ফেলি, কিন্তু সে আর হয়ে উঠছে না”। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন – “সান্ধ্য উপাসনার পরে ছেলেদের চিত্তবিনোদনার্থে কবি বিনোদন পর্ব প্রবর্তন করেছিলেন। গ্রন্থকুটীরের উত্তর দেওয়ালের জানালার নিকটে একটি ছোট টেবিল হারমোনিয়ম ছিল। কবি সন্ধ্যায় ঐখানে আসিয়া হারমোনিয়মের সুরের সহিত বালকগণকে লইয়া গান করিতেন।” আমরা জানি, জ্যোতিদাদা পিয়ানো বাজাতেন আর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গান করতেন। লন্ডনে স্কট পরিবারের সেজো মেয়ে (Lucy?) পিয়ানো বাজাতেন আর রবীন্দ্রনাথ গান গাইতেন। আমাদের কল্পনায় আসে রবীন্দ্রনাথ পিয়ানো বাজিয়ে গান করছেন ! করতেন কি ? কেউ জানেন ? অবশ্য এই প্রসঙ্গে দু’জন উল্লেখযোগ্য মানুষের সাক্ষ্য আমরা পাচ্ছি। প্রথমজন ইন্দিরা দেবী। আকাশবাণী কলকাতাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, তিনি দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ এক আঙ্গুল দিয়ে পিয়ানোর রিড টিপে টিপে গানে সুর দিচ্ছেন। দ্বিতীয় সাক্ষী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নাতি, আজীবন কমিউনিস্ট। তাঁর ‘যাত্রী’ বইয়ে লিখছেন। “মনে পড়ে একটি দুপুরের কথা। ঘুরঘুর করতে করতে আমি ‘বিচিত্রা’র ঘরে গিয়ে হাজির। দেখি রবীন্দ্রনাথ পিয়ানো বাজাচ্ছেন আর গুনগুন করে গাইছেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনলুম। ‘আমি চঞ্চল হে …’ এই কবিতার কিছু অংশ নিয়ে সুর দিয়ে গান রচনা করছিলেন তিনি।”

যাইহোক, রবীন্দ্রনাথ যে নিজে তাঁর গানের স্বরলিপি করতে চাইতেন না, তার কারণ, আমার ধারণা, একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর কোনো কেতাবী চর্চার প্রতি তাঁর বরাবরের নিস্পৃহতা ও আলস্য এবং সেই কারণে অনভ্যাস। ‘সংগীত বিদ্যার অধিকার’-এর ঘাটতিজনিত কোনও প্রশ্ন এখানে আসে না।

এবারে এখানে আমার নিজের ক্ষোভ এবং অতৃপ্তির কথা একটু বলতেই হয়। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা বিস্তর লিখেছেন বটে, আমরাও উপকৃত হয়েছি। কিন্তু সেই সমস্ত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণে থেকে গেছে অনেক ফাঁক, রয়ে গেছে অনেক অপ্রাপ্তি। শুধু গানের প্রসঙ্গে নয়, নানা ক্ষেত্রেই তাঁর একেবারে কাছের মানুষেরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করেননি; এমন কি স্বয়ং রথীন্দ্রনাথেরও যথাযথ উৎসাহের অভাব লক্ষণীয়। যেমন গান্ধী-সুভাষন্দ্র-নেহরুর সঙ্গে নানা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ ও লিখিত মতামতের খবর আমরা ভালোই রাখি, কিন্তু অনেক গুরুত্বপূরণ বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে কবির কথোপকথনের ইতিহাসটা অনালোচিতই থেকে গেল। বহু বিদেশী ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও কবির সাক্ষাতের কটা বিবরণ আর আমরা পেয়েছি ! ১৯২৬ সালের মে মাসে ইতালি সফরে সঙ্গী ছিলেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, প্রশান্তচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী নির্মলকুমারী মহালনবিশ এবং আরও দু-চারজন। অনেক সমালোচিত সফর। কবির সঙ্গে মুসোলিনীর সাক্ষাৎ হয়েছিল, কিন্তু সে আলাপের কোনো বিবরণ নতিবদ্ধ নেই। উল্লেখ করার মতো এমন উদাহরণ অনেক। যেমন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অন্যতম প্রবক্তা বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী হ্বার্নার হাইজেনবার্গ ১৯২৯ সালে ভারতে এসেছিলেন। হঠাৎই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহন বসুর সঙ্গে দেখা করেন। রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ উভয়েই তখন জোড়াসাঁকোয়। দেবেন্দ্রমোহন হাইজেনবার্গকে কবির কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক্ষণ কথা হয়। হাইজেনবার্গ পরে জানিয়েছেন যে, কবির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি উপকৃত। সে তো বুঝলাম, কিন্তু এতবড়ো একটা ঘটনা ঘটে গেল এত নিঃশব্দে! এই মহা মূল্যবান কথোপকথনের কোনো বিবরণ লেখা থাকল না! আমাদের অশেষ ভাগ্য যে, আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চারবার সাক্ষাৎকারের (১৯৩০) দুটির লিখিত বিবরণ আমরা পাই। এখানে অমিয় চক্রবর্তী আলোচনার একটা নোট নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মূল ভূমিকাটা ছিল আইনস্টাইনের পালিতা কন্যা মার্গট এবং তাঁর সাংবাদিক স্বামী দিমিত্রি মারিয়নফের। এই মার্গট এবং মারিয়নফ পরে ১৯৩০ সালেই সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া সফরের সঙ্গী হন।

প্রশান্তচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

‘স্বর্গের কাছাকাছি’ বইতে মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন – “…বহু মানুষকে বিদেশে পরিচিতি করতে সাহায্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপকৃত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। তাঁর বিদেশের সমস্ত পরিচয়ই রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরে। পু্ত্র, পুত্রবধু ও সেক্রেটারী-রূপে সস্ত্রীক প্রশান্তচন্দ্র ১৯২৬ সালে সমস্ত ইউরোপ ভ্রমণ করেন। সেবার তাঁদের বহু মনীষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ফ্রয়েড, বের্গসঁ, রোমাঁরোলাঁ, রাসেল প্রভৃতি সমস্ত উল্লেখযোগ্য নামই সে তালিকায় ছিল। যে সমস্ত মনোজ্ঞ আলাপ আলোচনা হয়েছিল তা তাঁর পুত্র বা সেক্রেটারী কেউই উপলব্ধি করেননি বলে হারিয়ে গেল। বলতে গেলে অমূল্য সম্পদই খোয়া গেছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কেও মৈত্রেয়ী দেবীর অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর প্রতি তাঁর অভিযোগটা অনেক বড়ো – “শ্রী অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যা পেয়েছেন তার তুলনা নেই। দেশেবিদেশে গিয়েছেন তাঁর সঙ্গে, মহামান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারীর পরিচয়ে দ্বার মুক্ত হয়ে গেছে তাঁদের কাছে, যাঁরা সচরাচর কাউকে প্রবেশ করতে দেন না – কিন্তু তিনিও রবীন্দ্রনাথ ম্পর্কে বিশেষ কিছু লেখেননি। প্রশান্তচন্দ্র বিশ্বভারতীর গঠনের কাজে রবীন্দ্রনাথকে অনেক সাহায্য করেছেন একটা সময়ে। তিনি লেখক নন, লিখতে পারেননি, একদিক দিয়ে সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অমিয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর অপরিশোদ্ধ ঋণের যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দেননি।” এমন অভিযোগকে আমরা নিশ্চয় মান্যতা দেব। কিন্তু মৈত্রেয়ী দেবী আমাকে তাঁর সম্পর্কেও আমার একটা আক্ষেপের কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। কবি ও সুরকার – রবীন্দ্রনাথের এই দুই সত্তার সঙ্গে একেবারে অন্তরঙ্গ স্নেহভাজন হিসাবে মৈত্রেয়ী দেবীর তো নিবিড় পরিচয়, উপরন্তু তিনি সুলেখিকা। সময় মতো তাঁকে প্রশ্ন করার সুযোগ পেলাম না যে, রবীন্দ্রনাথের সংগীত নির্মাণের এই বিস্ময়কর ও একেবারেই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত তাঁকে বিস্মিত করেনি ! তাঁর ভাবনার বিষয় হয়নি ? তাঁর কখনও মনে হয়নি এমন অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি আমাদের ঋদ্ধ করে যেতে পারেন?

আসলে বলতে চাইছিলাম, তাঁর গানের প্রসঙ্গেও নানা তাত্ত্বিক আলোচনা অতীতেও হয়েছে এখনও হচ্ছে – উঠে আসছে অনেক গভীর দার্শনিক উপলব্ধি। ভালো। কিন্তু শুধুই তাঁর সংগীতে ভাবের তত্ত্ব থাকবে, থাকবে শুধুই চুলচেড়া সাংগীতিক বিশ্লেষণ; অথচ উপেক্ষিত, অবহেলিত থেকে যাবে এক-একটি সুর-নির্মাণের সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস! সত্যি অবাক লাগে, বিষয়টি কোনোদিন কারও কাছেই গুরুত্ব পেল না। অনেক গুণী মানুষের কাছেই আমি এই প্রশ্নটা রেখেছি, এমন কি একদিন একটি অনুষ্ঠানে সুযোগ পেয়ে শঙ্খ ঘোষের কাছেও এ বিষয়ে জানতে চেয়েছি। কোথাও সদুত্তর পাইনি। বুঝেছি কেউই বিষয়টা নিয়ে তলিয়ে ভাবেননি। সঠিক উত্তরটা যাঁদের দেবার কথা তাঁরা সময় ও সুযোগ পেয়েও দেননি। আজ আর কোথায় পাব তাঁদের।

কিছুদিন আগে একটি টি-ভি সাক্ষাৎকারে বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতবেত্তা সুধীর চক্রবর্তীর মুখে শুনলাম, যদি কোনও ভাবে তাঁর দেখা হয়ে যায় আর যদি একটি মাত্র প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে, তবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করবেন – “কী করে সুর করতেন ?”

হিমাদ্রি বাবু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই লেখায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে সত্য, কিন্তু রবীন্দ্র সুর নির্মাণের সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস সত্যিই যে নেই সেটাই অজানা ছিল।ভাবতাম,আমিই হয়ত পড়িনি–জানিনা।

ধন্যবাদ